「北なるものの精神史」

〈精神の北〉を検証する一環として、それぞれの視点で<北>へアプローチしている3人のゲストによる「北なるもの」をお聞きしました。

開催日:

2014年2月2日

会場:

喜多方蔵の里イベント蔵(喜多方市字押切2-109)

パネリスト:

鶴岡真弓(多摩美術大学教授/芸術人類学研究所所長・美術文明史家/ケルト文化芸術研究家)

「ケルト文化と北方の生命観 –動植物信仰でつながるユーロ=アジア世界―」

藤 浩志(十和田市現代美術館副館長・当時/美術家)「北はどこにある」

田附 勝(写真家)「北に分け入り、北を撮る」

司会:

赤坂憲雄(福島県立博物館館長/はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト実員会委員長)「フロアセッション」

主催:

はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト実行委員会(文化庁支援事業)、精神の〈北〉へ 実行委員会

後援:

喜多方市ふるさと振興株式会社

助成

文化庁 平成25年度 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

文化庁 平成25年度 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

ケルト文化と北方の生命観 ―動植鉱物信仰でつながるユーロ=アジア世界―

鶴岡真弓

多摩美術大学教授/芸術人類学研究所所長・美術文明史家/ケルト文化芸術研究家

■福島の黒曜石の記憶

みなさま、こんにちは。昨日、会津若松で福島県立博物館を拝見いたしました。福島県とはご縁があり、私の父方は茨城県北相馬郡取手町という相馬の領域であった町が故郷でした。相馬氏の起こりは現在の千葉県北西部(松戸から我孫子まで)を鎌倉初期の武将であった父親から、息子の師常が相続したところに始まりました。つまり関東平野を流れる利根川の両岸、千葉県北部と茨城県最南部は、かつて北相馬郡と言い、江戸時代には徳川将軍家の旗本領だった取手という宿場町で私も生まれましたが、父方のお祖父さんが福島の人でした。

ところで昭和30年代、私が子どもの頃に、父がずっと一塊の「黒曜石」を持っていてそれが家の宝物で、それは福島県の黒曜石でした。子供の目には黒々とした荒ぶる高山のように見え、私は毎日それを手に取り眺めていました。

黒曜石は世界各地から採れ、アルメニア、カナダ、アメリカ、メキシコ、ペルー、アルゼンチン、チリ、ニュージーランド、ケニア、ギリシャ、イタリア、スコットランド、アイスランドなどが有名であると学校で習い、私はそれを見つめながら、日本の土の中に眠っている宝物は、実は、ローカルな地域性や地方性に閉じられるものではなく、「世界性」につながっているのだという大きな発見を一塊の福島の黒曜石から教えていただいたのです。

父親との最後の旅は、磐梯山と猪苗代湖でした。ですからきょうここで「精神の〈北〉へ」というシンポジウムにおいて賜ったご縁は、私のその幼い体験以来にあった最初の「世界性」の発見、土地の力にお招きいただいたのだと深く感謝しております。

■ヨーロッパの古層「ケルト」の「鉱物」と「水」への信仰

さて私は、「ケルト」というヨーロッパの基層文明・文化と芸術を研究しております。現在のアイルランド、スコットランド、ウェールズ、コーンウォール、マン島、ブルターニュという「島のケルト」、また「大陸のケルト」では、フランス、スイス、オーストリア、ドイツ、スペイン、ポルトガル、北イタリア、ルーマニア、ポーランド、ウクライナ、チェコスロバキア…言い尽くせませんけれど、アルプスの「北方」に、今から2700年ほど前に文明を築いたのがケルト語系の人々でした。印欧語の中で最も西まで到達したケルト語を話す文化集団を「The Celts(ザ・ケルツ)」と英語で書きます。そのケルト人たちの文明や神話と、神秘的な装飾芸術に興味を持ちました。

なぜかと言うと、さきほどの福島の黒曜石が、福島から採掘されたにもかかわらず、それは世界中の要の文明圏に埋もれている。それはフクシマを超えて「ハリー・ポッター」的に言うと、世界中の人々が探し求めている「賢者の石」のひとつではないのかと思えます。ヨーロッパのアルプスの造山運動はずっと太古のことで、もはや北ヨーロッパには地震がなく、年齢的には非常に年老いた大地ですが、この地、福島県や日本の北と同じように、たくさんの輝けるミネラル、鉱物があります。ケルトの人々はオーストリアのハルシュタットの「塩」や「鉄鉱石」で繁栄してきました。厳しい北の大地でローマ人よりも早く、優れた金属器を創造していました。

ミネラルとは鉱物・鉱石・無機物という意味ですね。現代人は動物の猫と、植物お花にはチヤホヤしますが、私たちの大地を支えている鉱物、ミネラルについては、冷たい応答しかしないことが多いです。それは無機物だからでしょうか。鉄鉱石から鉄は出来ますが、鉄というのは強いので、お花とか猫のような動物や植物よりはフラジャイルじゃないので、動植物のことは連呼するんですが、鉱物についてはあまり言わない。しかし、私達の足元には、土があり鉱物があり、そして恐ろしいことも起こるけれども、マグマで人のからだを温めてくれる温泉を湧かしてくれている。その私達の身体と心を支えているのは、鉱物、ミネラルであることが、当然のように恵まれていると、かえって忘れられているのです。

ヨーロッパでケルトの人たちは、その鉱物が恵んでくれる山から湧き出る「水」や「鉱石」に早々と気づき、それを聖なるものとして崇めてきた歴史が長いのです。

例えば水のペット・ボトルに、「エビアン」と「ボルヴィック」という銘柄があります。ボルヴィック社というのは、実はケルト人が住んでいたフランスの中部、オーヴェルニュ地方、リヨンの西100キロほどの辺りです。ピュイ・ド・ドームという、ちょうど磐梯山のような山があり、そこは湖沼地帯もあり、そこの水が、ケルト人がいた紀元前のフランス(ガリア)の真ん中のあたりから出ていて、2000年を超えて、それが今日ボルヴィック社の湧水になっているのです。そしてこのオーヴェルニュ地方の都クレルモン・フェランからは、古代ガリアの聖なる「シャマリエールの泉」が発見されました。

これでおわかりのように、ケルト人には大自然への敬い、特に泉や水源への篤い信仰がありました。セーヌ川、ローヌ川、ドナウ川、ライン川。それらはすべてケルトの聖なる水源や水辺として崇められてきました。ロンドンだとテムズ川、パリだとセーヌ川。白ワインの好きな人はモーゼル川、赤ワインの好きな人はローヌ川をご存知でしょう。そしてちょっとマニアックになると、ローヌ川がアルプスから水をいただいているソーヌ川、リヨンという織物の街があります(ちなみに今日の私の頭に巻かれた織物は会津の織物、さっき喜多方で買い求め、勝負服だと思って着替えをしてきましたわけですが)。そうした染織の産地はヨーロッパでも水を命としてきました。

またケルト人ゆかりのドナウ川は「美しき青きドナウ」、シュトラウスのワルツで有名な北方ヨーロッパと東ヨーロッパの人々の命である大河であり、ドナウ川、そしてライン川、これらはケルト語原と言われ、ドナウやラインには、「滴る」や「流れる」という意味があり、セーヌ川はセクアナと言うケルトの川の女神の名前からきています。その女神セクアナをケルト人が拝んできたので、ケルトの水源はパリ市の飛び地として特別に守られており、またパリ市の紋章は、 荒波に負けない船がセーヌ川を往航して川から世界に、大西洋に出ようとする図像で、それが市の紋章になっているのです。パリも、じつはケルトの水への崇拝と深く結びついてきたのです。

ヨーロッパの川は、このようにケルト人が尊崇し、再生の祈りをおこなった紛れもない聖なる場所でした。水の女神としての川、水の神々への畏敬が、今日まで続いている証拠です。いま申しあげたパリは、そもそもパリシイ族というケルトの一族がいた町でした。喜多方は、北の方面と書く「北方」という名が大事に守られて数百年以上ある訳ですね。それと同様にパリという、世界のグルメとファッションとか、そういう結構フェミニンな都と思われてきたパリは、実はマッチョで気骨があって、自然の脅威をいつもひしひしと感じていたケルトの人たちの一族が築いた町だったのでした。なおベルギーもベルガエ族というケルトの一族であり、ボヘミアは現代のチェコとスロバキアですが、ボヘミアという名も、ケルト人のボイイ族がいたのでその名から採られ、ポルトガルのコインブラという遺跡、街も「高城」という意味のケルト語からきています。

■消滅しない古層

しかしケルト人は、ローマ人のガリア征服によって、2000年前の紀元前1世紀、全滅するほどの憂き目に会いました。それはイベリア半島でもそうでした。一番悲惨だったのは、マドリードの右上にソリアという所がありますが、ケルト人とイベリア人が混血して「ケルティベリア人」と言われる人たちがいました。鉱物がすごく採れて、水が清く、山があり、大地が潤っていましたが、武器を持ち組織的に動くローマは強大となり、イベリアのケルト人は、そこで殺戮されました。それは非常にブルータルなスペイン史の古代を逆照射しています。

しかしながらそれまでヨーロッパ大陸では、アルプス以北に、2700年前からケルトの文明がありました。その人たちは大地を拝み、動植物を拝み、ミズナラというのは縄文の人たちも一番大事にした樹木、樫(かし)の木を聖樹としてたいせつにしました。聖なる動物、聖なる植物、聖なる鉱物、大地。アルプス以北の文明は、ギリシア・ローマの南の文明とは違い、「北方」の自然環境のなかにあります。それは感性の緊張感とでもいえるものです。ヴォリンゲル(ウィルヘルム・ヴォリンガー)という20世紀の美学者が『抽象と感情移入』で、南北の比較で言ったように、「北方」では見えないものを見るという能力や、霊的なものに対する畏敬の念が大きい。たとえばフェアリー・テールは、北欧神話とかアイルランドのケルト神話に多いのですね。フェアリーは目に見えないけれども、何かスピリチャルなパワーを私達に送ってくれる。そういう妖精の輪の中に入って、惚(ほう)けても、そういう人間には何かが見えてくる、というふうに言っている。そうしたアルプス以北、オーストリアや、フランス、ポーランド、ブリテン諸島まで、またスペインの北部中央のソリア、ポルトガルのコインブラまで、ヨーロッパ北方の民であったケルト語を話し、自然信仰をいとなむ人々がいたわけです。

今から2700年前にケルト人がいた、オーストリアの塩山ハルシュタットから出土した青銅器や鉄器が、なんとこの国の近代最大の画家で装飾家であったクリムトの作品に描かれているのです。2012年はクリムト生誕150年であり、2013年3月号の青土社刊の「ユリイカ」は、クリムト特集で、私は「親地学」という造語で、クリムトと鉱物の関係について書きました。

20世紀のカンディンスキーやシュタイナーなどによる、芸術表現において神の智に触れる「神智学」は、霊的なものとの接触を尊重し、見えないものの力によって、見えるようになるものを創造しようとします。それに対して私は、黄金を多用したクリムト芸術には、いわば「親地学」という態度が見出せるのではないかと思っています。オーストリアの古い地層に親しみ、鉱物的なものの力、つまり黄金や鉱石の素材やそのイメージを最大限に表現し、宗教的ともいえる、ふだんは見えないものを見いだそうとする、人間の霊的経験としての装飾性を、クリムトの芸術のなかに見ることができるのではないかという提唱です。

じつはオーストリアは、ケルトの最古級の青銅や鉄の芸術が出土し、白いダイヤである塩の交易で、2000年以上の昔からこの土地の鉱物の豊かさで栄えてきました。南ヨーロッパの植物や果物の豊かさに対して、北方の鉱物的な豊かさは、クリムト独自の「親地学」というべき探究を可能にし、それによってあのような、輝く黄金の装飾美を具現させた。葡萄やオリーブの実に恵まれた南の地中海の土地では感知できない、北の人たちの自然、土地に対する親しみと直観からそれは生まれたのではないかと思えるのです。

■自然信仰と生命論としての「ユーロ=アジア世界」

このクリムトの装飾と、ケルトの太古の遺物のデザインを、結び付けて考えてみようとすることにも示したとおり、私の研究は、デザインにおける「生命論的シンボルや文様を、装飾に特徴あるケルト美術・考古を通して考察してきました。たとえばヨーロッパに伝わってきた「猪」という動物が豊饒のシンボルであることや、フランスのボルヴィック社のペット・ボトルの水のルーツを辿ると、オーベルニュ地方の古代ケルト人のシャマリエールの泉の水の信仰に行き着くことや、パリ市の紋章の“荒波”を行く船も、ケルト人の聖なる川であったセーヌ川の水源の信仰にさかのぼるということを忘れてはいけないということです。それら古代ケルト、ガリアの自然信仰にさかのぼることができるフランス文化は、ファッションやグルメに終始する女性的な文化の国ではなく、逆の力強さをもって生き抜いてきました。古代ローマ帝国と戦ったケルトの人たちの文明だった。フランスにかんして、現代では、良い意味でなよなよとしたやわらかいセンスがよく取り上げられますが、実は古代からフランスほどマッチョな国もほかにはない。20世紀フランスのナチス・ドイツに対するレジスタンス運動は、2000年前のシーザー、カエサルに対するレジスタンスに重なっているのです。

自然信仰における生命への敬いや、動植物鉱物と人間との共生への思想と実践の歴史は、ヨーロッパのフランスも、中央アジアのカザフスタンも、モンゴルも、沿海州も、日本列島の北方も、その「精神の北」の力強さにおいて同じだということです。フランスには戦う乙女ジャンヌ・ダルクが20世紀になり聖女とされ称揚されました。それと同じように地方や国のために邁進した女性として、喜多方には瓜生(うりゅう)岩子さんがいますね。会津の産業である養蚕や機織り、漉返し紙の製造、染型紙、畳表や笊、籠などの技術を復興させ、診療所、保育所、裁縫学校やなどをつくり、地元はもとより新しい日本のためのたくさんの社会事業を推進するという偉人となる女性もおられました。

そういう歴史をみますと、ユーロ=アジア世界の西の極みと東の極みは合わせ鏡になっていると思えます。それを私はアイルランドに住んで教えられました。日本から最も離れた対岸に立ってみる。南にいるなら、北に行ってみる。凪(な)いだ所にいるなら、荒ぶる所に行ってみる。そういうことによって、己の文化や歴史を、反対側の対極の地から再発見できるということを、ケルト文明は教えてくれます。

アイヌの人たちの、アットゥシと言う半纏(はんてん)のデザインがありますが、これもそれに当てはまります。あの文様の縁取りにも渦巻き状があり、信じられないと言うかもしれませんが、黒澤明監督の「デルス・ウザーラ」という作品(1975年、アカデミー賞外国語映画賞をとった。)の中で、シベリア沿海州のナナイ族の人たちが、ほとんどアットゥシと同じようなものを伝統の晴れ着として着ています。ナナイ族の人たちは今もアムール川に暮らし、黒澤明監督はこの民族のデルス・ウザーラという狩人を主人公として撮ったのでした。狩人を町のハバロフスクに連れて来たら、不調となり亡くなる物語。過酷な北方世界に生き抜く少数民族とロシア人の交流を描いた黒澤映画の名作ですね。

つまり「北方的なるもの」というのは、日本に固有なものなのか? といえばもちろんそうではなく、東西でつながり、日本の北はシベリアにつながっている。つまりすでに申し上げた、アイヌの人たちのアットゥシというのはアイヌ文化に固有のものだと思わされてきたのですが、沿海州やバイカル湖周辺の伝統の造形を調査していくと、ロシアには60以上も少数民族がいて、そうした装飾的なすばらしい羽織、ガウンを着ている人々が各地にいることがわかってくるのです。もうお分かりですね。このユーロ=アジアのシベリアの沿海州は、「北方的なるもの」をとおして、太い帯で繋がっているのです。それを、アイヌの人々のアットゥシとナナイ族のハレ着の文様によっても解くことができるのです。

なおそこから比較をしていくと、さらに、そうした共通性のなかに、豊かな差異もみいだされていきます。こちら(ナナイ族)の太い渦巻きの文様の形に比べ、アイヌの人々のアットゥシの渦巻きの形のほうが、より「幽きもの」を見つめる細い線で刺繍されていることがわかります。しかしわが国の北方になるものは、隣のシベリアにもあることを知ることから、そうした特色もよく発見できてくるということです。

そしてこの「ユーロ=アジア世界」をみていくとき、東のきわみの日本から西をみてみるということが、まことに重要であることを教えられます。北方的な生命造形論的に辿っていくと、アイルランドには、ケルト人がやってくる前の5000年前、巨石文明としての有名な世界遺産のニューグレンジがあり、渦巻文様が刻まれていました。インターネットで「ケルティック・スパイラル」や「ケルトの渦巻」で検索しますと、たくさんの渦巻文様が出てきます。そうした渦巻文様は、シベリアや沿海州の民族では、白樺の皮を剥ぎ、ステンシルで渦巻文様をくり抜いて、穀類や財産やお化粧道具を入れるポシェットに貼りつけます。渦巻文様が悪霊を祓う呪的な力をもっており、渦巻によって生死再生が表されてもいると信じられた。それはひとつの普遍的文様であり、ケルトでも、シベリアでも、アイヌの人々でも同じ思いをもっていたということができます。

■ユーロ=アジアを横断する「鹿」「猪」「馬」信仰

さて、ここまででも、実にさまざまなトピックをお話してきたわけですが、今日は「動植物鉱物」という「地球の3つの生命」を敬ってきたケルトの人々の北方の精神を通して、動物信仰のことを取り上げようと思って参りました。では順を追って以下でお話したいと思います。

①「猪」と「樫の木」 豊饒の生命連鎖

日本の縄文文化でもヨーロッパのケルト文化でも、ミズナラ(樫の木)のどんぐり、ナッツをいっぱい食べて太ってくれる「猪」(家畜化すると豚)をケルト人は聖獣として信仰し、ミズナラ通称、樫(カシ)の木を聖なる木として敬ってきました。したがって、樫のナッツは聖なる実であり、それを食べて太って私たちに肉をくれる猪は、聖なる獣です。その「聖なる生命循環」が、大地(鉱物)に育つ樫の木(植物)~樫の実~猪(動物)という生命によって、実際にいとなまれ、表象されてもきました。

アイルランド神話や伝説の中で、古代や中世には必ず英雄がいますが、その人が最初に「猪」や「豚」の御馳走にナイフを入れて祝福できるという慣習が伝えられており、その神話は「マクダットーの豚」といい何と言っても猪・豚が、ケルトの伝統社会の最も身近な聖なる動物の筆頭なのです。パリの国立考古学博物館、サン・ジェルマン・アン・レイ国立考古学博物館ここにも、からだに「猪」を彫った謎めいた神像があります。

②「馬」太陽の化身

ケルトとユーロ=アジア世界のつながりから見るとき、より古くから家畜化された「馬」が聖なる動物です。馬が「太陽の化身」であるというのは、北欧神話もケルト神話もそうです。同じインド=ヨーロッパ語族の古代インドでは、ヒンドゥー教においても太陽の化身です。因みに日本に定着した馬頭観音というのは、馬を引く人たちの観音さんではなくて、これもヒンドゥー教から仏教に転生して観音となった「太陽の化身」としてあり、仏画では光背にメラメラと炎を背負っているのです。

アイルランドで、680年頃に修道院で制作された『ダロウの書』には馬の連鎖文様がみとめられます。これこそまことにユーロ=アジア世界を横断してきた、聖なる「馬」の、西の極みの文化において洗練化された文様であります。これが東北の、馬追い祭やオシラサマの信仰や神事と、じつは一連でつながっているといえば、驚く方がおられると思いますが、じつにつながっているのです。

そしてこの『ダロウの書』から120年後に制作された同じくアイルランドの『ケルズの書』の福音書の装飾写本には、たくさんの、古典的・聖書的動物のほかに、「猪、馬、狼、鮭」などユーロ=アジア世界の神話的動物が描かれおり、今日は、ほかでもない「鹿」を取り上げようと思って来たのでした。そうしましたら何と、アンビリーバボー!先ほど、田附さんの作品集を見て、一枚目のページにあるのが、まさに鹿の写真で驚き感動しました。

③「鹿」再生のシンボル

なぜ日本の奈良東大寺に鹿園があるのでしょうか?あるいはまた東北各地をはじめ日本の神事、お祭り、民間芸能では、何で鹿(しし)踊りがおこなわれるのでしょうか? また神道と鹿も結びついており、「春日神鹿御正体」の鹿の上に太陽が乗っていますね。

ケルト・アイルランドのフィアナ神話では「鹿の子」の「オシアン」がいます。騎士団長のフィンが森の中で鹿の精霊である女性と出会い、妃になってもらい、その息子としてオシアンが生まれました。ただしその母は黒いドルイドによって再び鹿の姿に変えられてしまいます。オシアンというのは 「小さい鹿」の意味です。皆さん、アメリカのアカデミー賞のトロフィーのオスカー、オスカルはこのケルト伝説のオシアンの子どもオスカルの名前です。

池田理代子さんの漫画「ベルばら」に英雄みたいに出てくるオスカルという名は、ヨーロッパでは特に北欧では王子の名前につけられてきました。鹿の子というのは聖なる存在。これは、鹿角は、冬の後にからなず春が来るように、切ってもそれはいくらでも再生するからです。

ではこの「鹿」への信仰、神聖さはどの文化を元にヨーロッパまで伝わったのか、といえばシベリアまで遡ります。ユーロ=アジア世界の地図を見ていただきますと、シベリアの沿海州のシラカバの下に、ヘラジカと書きました。その下に森の精霊を敬う、その沿海州やバイカル湖などの、いわゆるシャーマニズムの人たちの文化が示されています。

我々の日本の仏教も、シャーマニズムと融合したものだと言われるところがあります。神道、シントウイズムでは神主の原型はそうしたシベリアのシャーマンにまでさかのぼるわけですが、ケルトではドルイドがそれであり、ガンダルヴァと言って、トールキン作の「指輪物語」を原作とした映画「ロード・オブ・ザ・リング」で大活躍する老賢者がそれです。文化によって少しずつ違っていても、神主、ドルイド、ガンダルヴァがシャーマンとなって、あらゆる生命、動植鉱物、天体の力を媒介し共同体に吹きこみ、パワーとして流し込んでいくのです。

そして重要なのは北方のシャーマンは儀礼において、「鹿角」を被るのが典型的です。これは現代の民族の祭典(たとえばハンガリーのマジャール起源を寿ぐ祭典)でもそれがおこなわれる場合、鹿角をつけるのを、私も目撃したことがあります。

鹿角を掲げるマジャールの儀礼[撮影:鶴岡真弓]

つまり鹿は北方にいるだけでなく、ユーラシアのツンドラ地帯から熱帯樹林帯にまでいますが、シベリアの人々にとってとくにヘラジカは神々であるわけです。ヘラジカをはじめとする「鹿信仰」は、東は日本列島、西はヨーロッパの西極のブリテン島にまでにある。日本の六波羅蜜寺の空也上人の杖は鹿角がついており、また大英博物館にあるアングロ=サクソン、イングランド美術の最古級の「鹿の聖なる杖」は発掘されており、鹿角の信仰は、東西で響き合っているといわねばなりません。

決定的なのは、そのユーロ=アジア世界の北方で信仰されたこの動物が、クリスマスのサンタクロースのそりを牽く動物として再登場するという、異教とキリスト教の垣根を超えた信仰の連鎖です。なぜサンタクロース、聖ニコラウスが鹿に運ばれて行くのか、ほかの動物ではなぜいけないのか。鹿でなければならないのか。今まで考えたことありますでしょうか?もうおわかりと思いますが、それはキリスト教が発明したものではなく、ヘラジカが、聖なる「贈与」の宝船というソリを牽くのも、ユーラシア大陸北方における、シベリアからスカジナヴィアを貫いてキリスト教以前にあったシャーマニズムにおける鹿崇拝、鹿信仰にさかのぼることができるだろうということです。その異教の聖なる動物、聖なる儀礼を、後からやってきたキリスト教が採用したものであったということができます。

もちろん「南」の地中海地方の「古典」としてフィジオロゴスの「動物譚」は流布していきますし、また聖書そのものにも鹿は、食料としての肉、啼き声、出産など、人間が観察した鹿の描写や喩えが書かれており、たとえば「詩篇」18-34には「私の足を鹿のように速くし高いところに立たせ」とういうようにその敏捷さを称えたり、同42-2には「涸れた谷に鹿が水を求めるように神よ、私の魂は貴方を求める」とな多くの印象的な記述があるが、当然のことながら聖書においてはこの動物もまた一神教の神の被造物のひとつにすぎない。鹿そのものを神々とみる文明・文化とは異なるのである。

サンタクロースのそりを牽くトナカイ、鹿は、その肢の速さも含めて、重要なのは、「森の精霊」であるという1点にあります。森の生気、ふりそそぐ光、緑の風、雪の舞うなかも、自分を人間への贈与として捧げる自己犠牲をはらいながら、大自然を駆け抜けていく。主人公はサンタではなく、鹿であるのが、ユーロ=アジア世界の北方の信仰ということができるでしょう。

再生の春に向かって、角を光のほうに向けて、見返りを望まないたくさんの「贈りもの」をソリに満杯にして進んでいく。それは神々しいヘラジカという神々によってこそ牽引され成就するものなのだという、キリスト教以前の信仰を、キリスト教が受け継いだのです。それは異教の動物崇拝の文化の偉大さ、広がりの大きさにたして、キリスト教会が取った対策であったかもしれないほどに。

これは、河出書房新社の本「ケルトの歴史」(鶴岡真弓・松村一男 共著)からの写真ですが、ここを、まさにヘラジカが1万キロを、3万年とか5万年とか10万年の間に自ら行き交い、そしてに、ブリヤート人たちとも出会って神々となり、ついに西からロシアのコーカソイドの人たちが毛皮を獲りに16世紀、1500年代に入植し、シラカバのシャーマンのところにまで来たのでした。

しかしシベリアから、もうちょっと東へ渡れば、わが北海道の石狩、函館であり、二風谷村で、青森で、そして東北の大地、喜多方までつながっているユーロ=アジア世界であり、そこでは大宗教が来てからも、白人が入植してからも、鹿信仰は守られました。東北に伝わる「鹿(しし)踊り」は、シベリアと同じ森や野を駆け抜け、その速さと、優雅さにおいて、なによりもその角の再生力によって精霊とされてきた動物の生命を、人間がそれに成り替わり、憑依して踊るという、ユーロ=アジアを貫く、信仰の起源をもっていると、私は思っています。

④ 狼、熊、鷹

ところでこのように日本の東北を最東端部とし、ブリテン諸島を最西端部とする動物崇拝は、ほかのユーロ=アジアの国や地域の文化に共有されています。

シャルル・ペローやグリム童話の「赤ずきんちゃん」の狼も、モーツァルトのファースト・ネームのヴォルフガング、ウルフ、狼も、ユーラシア、ユーロ=アジアの狼の神話の背景をもっています。それから、今プーチンが返り咲きましたけど、メドヴェージェフという名前は、インド=ヨーロッパの言葉で 「蜜の在り処をよく知る者」という意味で、つまり「熊」を表しており、ユーラシアの熊信仰に基づく名前で、ロシア語圏の男子の名前でとても重要なものなのです。メドというのが「蜜」、ヴェージェフが「よく知る者」です。

このようにユーラシアを貫く動物崇拝は、熊、鹿、馬、猪、狼、鳥などが最も重要で、鳥では「鷲・鷹」崇拝がきわめて重要です。日本にもそれが入ってきてお殿様は鷹狩りをしましたが、「鷹匠」は、アルタイ共和国の熟練の古老が少年にそれを厳しいトレーニングで教え込む聖なる技なのです。それが出来ないと、鷲・鷹という、天と大地をつなぐ精霊と交感できない。

■極みの土地とエグザイル

ケルトは、古代の世界史の中で敗者として描かれてきました。帝国をつくりあげたローマに追われ、西の端の島に逃れざるをえなかったというストーリーで教科書に説明されてきました。しかしそれは、半分はちがっていてローマにガリアが征服される紀元前1世紀よりも500年ほど前に、大陸から島へ移住していたのでした。それはアイルランドやスコットランドやウェールズなど、今は「島のケルト」文化圏を成していますが、ヨーロッパ大陸のケルト文化はフランスやスペインから東欧にまで残っています。

日本人もすべてではないにしても主に大陸から来た人々を基にしていると考えられ、ロシアや中国の沿海州や、これまでお話しましたように、とくに「北」の地方は、シベリアの文化や宗教と強くつながっています。写真家の港千尋さんは、私が所長を務めています芸術人類学研究所の同僚でもあり、この間電車で話したのですが、日本人もケルト人もその意味では、エグザイルの民であると。

実際とくにアイルランドのケルト系の人々は、中世のヨーロッパ大陸へ盛んに伝道に出たので、「エグザイルのアイルランド人」と呼ばれたのですが、私はそれを「積極的自己追放」という言葉で形容しています。

ユダヤ人も流浪の人たちだったのはそのとおりで、ケルトのエグザイルと、ユダヤ人のディアスポラ。これは二大流浪的な民族として世界史に記されるものです。が、日本列島人もまた、ポジティブな意味で流浪の民族としての性格があるのではないかと、その対話の中で共有したのです。たんにそれは大陸から島に渡ってきた、流れてきたということだけではなく、何が起こっても、我慢強く臨機応変に生き抜いていく習いのようなものを持っている。何かが起こったら、そこでやわらかくスイッチを切り替え、軌道修正しながら、動植鉱物の生命と共にたんたんと生きていく、静かな「智」を持っている。そういうフレックスな精神を培ってきた人たちではないか。いわばどのようなことが起きても、ポジティブな潜在力を発揮してきた流民といえるのではないか。私は西の極みのケルトと、東の極みの日本を対比する時に、日本人は、安定したひとつの所や状況に保障されない、留まらない運命をもつゆえに、ケルトのエグザイルに共感でき、その神話や音楽に自分の故郷のようなものを感じることができるのではないかと思ってきました。

アングロ=サクソン、イングランド、つまりイギリスは19世紀には世界の覇者となり、ものすごく強かったので、膝元の植民地であったアイルランドやスコットランドの人は不自由や拘束や逆に追放の憂き目にもあいました。現代では人気のアイリッシュ・ダンスも、上半身は不動の緊張した姿勢で何の感情表現も興さず、下半身の足だけをバタつかせて踊るという様式には、アングロ=サクソン、イングランドによる厳しい支配があったゆえに、編み出されたダンススタイルであったのではないかと言われます。しかし足を激しく動かすそのダンス・ステップはアメリカのタップ・ダンスのルーツになっていき、足を巧みに絡み合わせながら、冷戦終焉後の1990年代からは「リバーダンス」をかわきりに、迫力の群舞のステージを展開し、世界を席巻しています。彼らは今、ケルトの古代や中世にあった、より広い視野で、積極的な芸術的エグザイルを再び開始したと言えます。ユーロ=アジア的な大きな生命体系の中に自分たちがいるということを実感しながら、狭い島から外に出て、大陸各地に貢献した祖先、ケルトの伝道師たちを彷彿とさせるのです。

■ケルトの4つの季節祭と聖なる樹木

そのアイルランドの人々はヨーロッパの古層の「季節祭」を守ってきました。冬の始まりの新年がハロウィン(Samhain、サウィン)、冬至(Yule、ユール)、春の始まりのインボルク(Imbolc)、夏の始まりはメイ・デイ(Beltaine、ベルティネ)、秋の始まりの収穫祭がルーナサ(Lughnasadh)というふうに続きます。

私は、今日、鉱物・植物・動物の話、樫の木(ミズナラ)や猪や鹿の話をしましたが、植物でまた重要なのが、この季節祭の「冬至」に関係する櫟(イチイ)の樹で、ケルトの伝統のある所では、この木をお墓に植えます。櫟の木は根っこがすごく強く、枯れてもまたモリモリと再生してくる。だからこの木は、死者となった人々も「死が終わり」なのではなく再生することを表しています。冬至の前に置かれるケルト起源であるハロウィン(元はサウィン=万霊節)の考え方で言うと人間の誕生とは「死を含んで生まれくる」ことであり、正確には人間は日々「生きている」というよりも、刻々「再生している」のだということです。ハロウィン/サウィンの夜に、亡くなった祖先や親しい死者たちが蘇り、それによって真冬を生きる私たちに生気を吹き込み、新しい年を再生させると考えられてきたのです。そこでは時間も再生するのです。

人間は死を含んで生まれてきて、刻々再生している。つまり順番で言えば、生から死へ、ではなく、「死、再生、生」という循環に生かされているといえます。なんとなく生まれて漫然と生きるのではなく、刻々の自己の「再生によって得られる生」ということに、深い意味があるということに気づかなければなりません。

櫟の木は、とても生命力がありますので、森の中や墓地で小鳥がその赤い実を食べるとあまりにパワフルなので昏倒してしまう。一個だけでもモリモリきてしまう。これは作家の辻井喬さん(=実業界の堤清二さん)と対話しました『ケルトの風に吹かれて』(北沢書店)の巻末に書かせて頂きました。あとで読んでいただければと思います最後に、より普遍的な聖なる樹木のことを申し上げて終わりたいと思います。

「生命の木/トゥリー・オヴ・ライフ」への信仰は、世界中にありますね。アフリカにも、日本列島にも、中央アジアにも南米にもあります。たとえばノルウェーの世界遺産のウルネスの教会の「世界樹ユグトラシル」の木彫です。ノルウェーは、材木が豊かで、独特の木造の「スターブ・チャーチ」、樽の側板をはめこんでいったような形の側板(そくいた)教会がたくさんあり、北欧神話で語られる世界樹が浮き彫りで表現されています。

北欧神話には、世界の真ん中に「世界樹」が立っていると語られます。映画監督タルコフスキーの遺作「サクリファイス」はスエーデンのゴトランドで撮影され、やはり北欧が舞台です。この映画の中で描かれた人類の「世界の終り」の出来事の後、最後のシーンで、少年が一本の樹木を大地に植え、バケツの水をあげるシーンが印象的です。それは北欧神話の「ユグドラシル」のイメージ、あるいはケルトの「樫の樹」への信仰のイメージにつながっています。ユグドラシルは、世界の中心に立っている木で、その地下茎を鹿が食(は)んでいる。そこに蛇が絡まって、また新しい芽が出てくる。

つまり生命の木とは、また、「再生の木」なのです。世界樹であり、生命樹であり、再生の樹である。北欧から東に進むと、ロシアですが、バイカル湖の周辺にある建築博物館でも、豊かな樹木でできた建築が見られますが、ここにも生命の木の伝統がある。木造の教会や住宅は、その木の活用によって、再生の造形表象となっています。

ウルネス教会の「世界樹」と鹿と蛇[撮影:鶴岡真弓]

『ケルトの歴史』鶴岡真弓・松村一男 河出書房新社より

さらに東に進むと日本列島の樹木信仰に行き着きます。東北の「おしらさま」信仰は、木を削って霊的な像をつくります。あの削りかけの、木の皮がクリンという形になっているものは、霊がクリンクリンしてうごめいているということを表しているのかもしれません。小さ子が、妖精がクリンクリンと生命をうごめかすように。クリンクリンして光輝いているのです。

ケルトや北欧の動物文様には渦巻が表されますが、それはこの日本の聖なる像の木工の削りかけと響きあっている。それらは生命の、無限の再生を渦巻く造形で表すという共通点があるように思います。

そういう生命のデザインは建築や聖なる像だけではなく、シベリアの民族のポシェットにも表現されています、黒澤明監督がナナイ族の狩人を主人公に撮った「デルス・ウザーラ」にあるシベリアの狩人はポシェットを持つのですが、その文様が渦巻文様なのです。「ユーロ=アジア世界」ではカザフスタンの馬乗りも、ポシェットの中に、財としての指輪とかイヤリングとか全財産を入れて移動したわけですが、それにも渦巻文様や生命の木の装飾が施されました。ハンガリーで、ユーラシア世界の騎馬民族の大会「クルールタイ」があったときに私も参加する機会を得ましたが、騎馬する人々のポシェットに表現されているのも、馬ではなく、「生命の木」であることを再確認できました。ポシェットにはお金や財を入れると同時に、「鹿」が運んでくるあの生命の息吹をそっと入れて、森の中を、草原を駆けぬけて行く。

人間が身につけるポシェット、ポケットやロケットは、霊的なものを納める聖なる小箱、シュラインなのです。だから定住できない遊牧民、騎馬民族は、死ぬ時には、この世の素晴らしい思い出を自分への贈与として、誇りとしてポシェットの中に納め、そのシュラインを抱えて旅立つのかもしれません。そこに一片の文様、生命の木や、鹿や、渦巻文様などが表現される。そのことによって、人間は果てても、それをまた発見してくれる次の人たちが、きっとその文様、デザイン、造形を、次に語り継いでくれる。それを信じて作るのがアートであり、デザインである、ということを、ケルトと、「ユーロ=アジア世界」、つまり北方的な精神の系譜は教えてくれるように思えます。

私たちは自然科学に期待すると同時に、アート、芸術、ものづくりにおいて、人間が小さな手だけれども、ものを作っていくということが成されて初めて、その手の中に未来への細胞が宿るのだと思います。その場合は「北」においては、南のオリーブやオレンジや葡萄が降り注いでくる環境では逆になかなか育たなかった、極めて緊張感がある、「生と死と再生」、つまり生と死の狭間の境域で、ギリギリの際に立って生きてきた北の精神性の中に、以上にお話してきた「ユーロ=アジア世界」と共有する、生命表現のベルトを、架け橋を、この極東で、日本人も北の精神を創ってきたのだと思います。

私たち人類はまだ誰も、癌の病を救える一つの薬も発明していない。私たちはまだまだ「旅の途中」なのです。つまりマンカインド、人類としての旅が、続いているのです。もはやヒューマン・スケール(人間の尺度)を中心に考える時代は終わって、マンカインド・スケールの大きさとスパンで考えていく時代に入っています。私たちひとりひとりも、その「人類史という大河の一滴」として生きているということです。ケルトと日本を合わせ鏡として日本を再発見できるという提言をさせていただきましたが、そのとき、私たちは「ユーロ=アジア世界」と地球の壮大な人類史の一員であり、その中に私たちがあるということを、お話させていただきました。

東日本大震災の2011年3月11日の3日後、私は余震で揺れる茨城県で私も肉親を亡くしました。3月14日でした。生かされている尊さをひしひしと感じ生きています。たとえささやかでも、大河の一滴として、自分なりに与えられたミッションをひとり一人がやっていく。それは自分という個が生きぬくことであると同時に、人類全体が生きぬくことであるでしょう。私たちの「ユーロ=アジア世界」を往復してきた北の聖なる動物であるヘラジカの生命が、死の真冬の後に、必ず春をもたらすだろうと思えるように。

みなさんとお会いでき、お話さしていただいて、今日からまた私も生きていける、という思いをいただきました。

今日はすべてのお話まではいきませんでしたが、私の本の『阿修羅のジュエリー』(イーストプレス)では、実は阿修羅像が、エキゾティックなたくさんのジュエリーを身に着けていて、それらが光の表象として、「ユーロ=アジア世界」を渡ってきた宝飾的シンボルであることを書いています。現代の花嫁さんが髪につけるティアラも指輪も、実はアジアで成ったもので、西洋のシンデレラが最初に発明したものではありませんでした。ペルシャからアジアの東へ、あるいは西はヨーロッパに伝わり洗練化されて、幕末、明治の「八重の桜」の頃にわが国にやってきたアジア起源のジュエリーなのです。つまり、アジア性や日本列島性を、もっと人類史のそうしたダイナミックな交流しの中にちゃんと組み入れて考えていくことがまことに大事だと思います。

それでは本日は貴重なお時間をいただき、まことにありがとうございました。

北はどこにある

藤 浩志

十和田市現代美術館館長/美術家

北のことを話すという話ですが、両親は奄美大島の出身で、逆に今日は、おそらく南のことを話すことになると思います。奄美大島の小さな漁港の出身です。僕自身は鹿児島市内で生まれ育ち、京都を経由し、青年海外協力隊としてパプアニューギニアに2年ほど行っていました。そこの国立芸術学校で先生をしながら、初めてニューギニアの文化に触れて、いろいろ考えることがあって東京で土地や地域計画に関わった後、活動の拠点を鹿児島、福岡の糸島と転々とし、今、青森県の十和田市現代美術館を拠点に活動を始めるようになりました。

青森で暮らしはじめ2年経っていますが、東北について興味・関心をもっと深めなければと感じています。と言うのも、九州のことを知るために、東北のことを知り、鹿児島のことを知るために、青森のことを知ろうと思った経緯もあります。

僕の場合、学者とか研究者という立場ではないですから…ということを言い訳にして、個人的に感じること、体験したことを中心に話し、みなさんが北の精神について、どう感じるかを、対比として「あぁ違うなぁ」と思っていただけたらいいと思います。

まず、こうやってダラダラとしゃべっているのを見て分かるように、ほとんど備えをしないんですよ(笑)。これは南の人間の特質かもしれない。青森に暮らしてよくわかることなのですが、やはり雪の深い東北での生活を考えると備えしないと死んじゃいますよね。北ではほんとに、備えと生きるということがとても密着して重要です。この違いは大きい。

奄美大島には台風が頻繁に来ますけど、「なんくるなるさー」、つまり「何とかなるよ」みたいな感じで生きていますから。その辺で酔っ払って寝ていて、寒いな、と思って気づいたら道路で寝ていることしばしばありますが、これは青森ではありえません。美術館の管理業務の中で、前もって準備することがどうも身についていなかった。周りで職員が常に、「どうすんだ、次どうすんだ」「これがあったらどうしよう、あれがあったらどうなる」という話になるんです。「ま、何とかなるんじゃない」とつい言ってしまう、ついついやわらかい感じになってしまうんですよね。

青森で、7万円くらいで買ったヒーターの壊れたボロボロの軽自動車に乗っていますが、「何でこんな地域走るのにそんな車に乗るんだ」と怒られています。やはり、雪の山道とか走って、このままエンジンかからなくなったらどうしよう、って考えると恐ろしいですよね。つねにガソリンも満タンにしなきゃいけないですし。僕には日常的に備えるという感覚が、まずないな。

今、青森にいるものですから、周りの青森の作家、アーティスト、表現者などを注目して見ていると、南の人たちとの視点や感性の違いに気づきます。大きな違いは気候的なもので、「閉ざされた時期がある」ということだと思います。雪で閉ざされた時期がある。色を失う世界、まっ白の世界、プリザードの世界、音がなくなる世界、静かな世界が年のうち半分くらいある。その中でじっと春を待つ時間があるということはすごいことだなと思いました。それはイマジネーションを作っていく、イマジネーションを育てている時間があるということだと思うんです。

去年の桜の咲く頃、十和田市現代美術館で「フラワーズ」という花がテーマの展覧会を準備していたときに感じたことがあります。十和田の場合桜が咲くのはこの辺よりも遅く、5月の連休前ぐらいから桜が咲くのですが、桜が咲く時期をみなさんすごい待ち焦がれています。春になって花が咲くということに対する思いの募り方が全然違うんです。秋の紅葉に対しても同様です。これから雪に閉ざされる前の植物の色の変化を楽しむ感覚が貪欲です。色との含め、些細な表情の変化に対して、非常に敏感な感性を持っていると感じています。

パプアニューギニアでの体験の話をさせてください。当時現地の芸術学校の先生をしていたのですが、いつも職員室の窓から見える風景に花がたくさん咲き、蝶がたくさん飛んでいて、いったいどれくらいの花や蝶がこの風景の中にあるのだろうと数えてみたんです。よっぽど暇だったのですね(笑)。全体数えられないので、指で四角いフレームをつくり、そのマス目の中に何個あるかを数える訳です。すると数百個ぐらいの花や蝶が数えられたんです。つまり一つの視界の中に何千という色鮮やかな花や蝶の生き物がいる。それが日常です。四季はありませんから、花や蝶など色で満たされた風景が永遠に続いている状態です。

パプアニューギニアという国は、日本の真下、赤道直下、オーストラリアの上、インドネシアと繋がるようにある日本の1.5倍の面積の国です。1920年代まで人は暮らしていない原生林だと思われていました。大航海時代、世界中に人が移動した時代に、海流と風向きの関係で、船で到達できなかったエリアだったのです。インドネシア領と繋がっているのですが、海岸沿いは北側はセピック川、南側はケレマ川が蛇行した湿地帯が広がり、ワニがいたりマラリアがあったり、非常に移動が困難な所ですし、山を越えようにも4,500メートル級の相当険しい山がありますから人が入らなかったところでした。

ところが飛行機が発明され、1920年代になって飛行機での冒険が始まってはじめて、オーストラリアから冒険家が入ってみると、人が住んでいない原生林だと思われたところにワンサカと、500以上の部族の人たちが、500種類以上の言語を使って、それぞれの地域で全く違う風習で暮らしているエリアだったことがわかったんです。まさに残された秘境です。その後、キリスト教の宣教師が奥地に入り込み、さらにイギリス軍、ドイツ軍と入ります。日本軍もラバウル島に入って行って地下を要塞化してゆくのですが、現地の人たちは、ほとんど何の影響も受けずにそのままの生活をしているという非常に特殊な所です。

僕が赴任していた1986年から1988年という時期は、ちょうど建国10年を過ぎた時期で、国を作るために国立大学を作ったり、芸術学校を作ったり、現地のスタッフを育てるための教育が盛んになされていました。逆に言うと国作りのために、絵画、彫刻、音楽、ダンス、装飾等が、政治に利用されゆく様を目の当たりにして複雑な気持ちでいました。パプアニューギニアはそのような特殊な地域ですから、文化人類学者や社会学者、いろいろな専門家がリサーチャーとしていっぱい訪ねてきました。

僕は日本人としてパプアニューギニアの首都の芸術大学で働いていたので、たまに研究者などが訪ねて来て知り合いになり、調査に同行させてもらったり、一緒に時間を過ごしながら、聞き伝えでいろいろな話を教えていただきました。

そんな研究者の一人から聞いた話なのですが、パプアニューギニアのあるエリアでは、色の概念がないと言うのです。色を現す言語がない。赤とか青とか、色を指し示す言葉がないという話は衝撃的でした。食べるという言葉はあっても、味について、美味しいだのまずいだの、甘いだの辛いだの、そのような言語がない地域もあるというのです。言語がないってことは、概念がないということです。さらに美しいという概念もない地域も多いといいます。

言語と概念の話は、専門家の先生たちが今日おられるので、僕が話すべきことじゃないと思うのですが、あらゆる概念は、逆にそれがない世界によって生まれてくるということだと思うんです。例えば平和の概念は、戦争によって危険な状況にある地域でしか生まれてこない。平和という概念が大事にされている国があるとしたら、かなり激しい戦争を体験しあらゆるものを失い、困難さを乗り越えてきた国なのではないかと。ニューギニアのような、色にあふれた楽園、極彩色のパラダイスの世界には色という概念すらない。美しいという概念すらない。極端な言い方をしていると思いますが、その体験は強烈でした。

その逆だと思うのですね、さきほど話した色のない雪に閉ざされた世界がある地域の話につながります。「何もなくなる世界」があるが故に、いろんなことを夢想しイメージしながら、色に対する感覚、些細な表情に対する渇望が生まれ、その感覚が熟成されているのだと思います。

僕は、若い作家の作品とか、いろんな表現された作品や活動を見るときに、「何をいじっているか」というのを見ようとします。系列に分けてしまうのは悪い癖ですが、「何いじり系か?」聞いてしまいます。

例えば、小さな子どもの前にクレヨンと紙を置いとくと、クレヨンでペタペタ絵を描くなど何かをいじりはじめます。子どもには絵を描いているという概念はありません。とにかくいじりはじめます。クレヨンをいじって紙の上でトントン叩きだす子がいるかもしれない。もしくはいろいろな線をいじり始めるかもしれない、ザラザラした感触をいじっているかもしれない。線でできてしまう形のイメージをいじっているかもしれない。色をいじっているかもしれない。クレヨンのネタネタした感触をいじっているかもしれない。紙をひたすら広げたり、クレヨンを並べたり、ポキポキおりはじめる子がいるかもしれない。クレヨンをゴロゴロ転がす子がいるかもしれない。楽しい行為に出会うとずっとやり続ける場合があります。すごく楽しくてやり続ける。その状態がとても大切だと思うんです。その横に何も阻害せずにやり続けさせる人がいるといいのですが、横の人が「絵うまいね」なんて言っちゃうと不幸が始まる。絵のイメージを描かせようとすると不幸が始まります。その子どもがずっと続けるのをよく見ると、何をいじっているかが分かります。子どもの行動と同じように、その表現者が何をいじっているかを見ようとするわけです。絵を描いているという常識を外し、その人が何をいじっているのか、色なのか形なのか、表情なのか、構造なのか、触覚なのか、状態なのか、イメージなのか等を見るとその人の性質(たち)と志向性が見えます。

例えば建築家でもそうです。昨日、たまたま西沢立衛さんと妹島和世さんのユニットSANAAいう建築家のオープニングがうちの美術館でありまして、西沢さんが来ていろいろ話をしていきました。西沢立衛という建築家は、空間と空間の繋がりをすごくいじっている人ですね。この町とここの繋がり、向こうの丘とここ、この部屋から次の部屋等繋がりを構築し、関係性をいじっている建築家だと思いました。現在十和田市の事業で、安藤忠雄さんが図書館を作っていますが、安藤忠雄さんは素材からくる空間、あるいは迫力のようなものをいじっていますね、コンクリート、壁の塊であるとか、素材でできる空間、コンクリート素材でできる圧倒的な空間性をいじっている建築家かと。

何をいじっているのかはその人の性質(たち)によると思うのです。性質はまさに、遺伝子から引き継がれてきているものでもありますし、自分がついつい何かをしてしまう性質、それを知ることが大切だと思うんです。

自分の性質、もしくはフェチと言ってもいいかもしれません(笑)、自分のフェチに向き合いそれに気づいて、一生いじり続けられる行為を知ることができれば、そしてそれを実践できる状況が確保できれば生涯幸せな時間が過ごせるだろうと若い作家に話しています。それは別にお金のためじゃなくてもいい訳で、それをずっと続けることそのものが幸せなわけです。しかし、それを自覚せずに微妙に歪んだ状況で暮らし、満たされない状況で暮らす人が意外と多い。

例えば子どもの時に、クレヨンのネタネタ感をいじっていたとしましょう。ネタネタ感がすごく好きでいじっていたのに、たまたまその子がうまく描けちゃって、横の人が「あぁ、絵がうまいね」となって、絵描かなきゃとなって、水彩画とか渡されて水彩を描き始める訳ですけれど、水彩画にはネタネタ感がない。面白くないからやめてしまう。そういうこともあるのかなと。さらに不幸なことに我慢強い人の場合、ある程度うまい場合、コンピューターを使ってイラストとかデザインとかするようになるのですが、本当はネタネタ性質ですのでどうもしっくりこないわけです。仕事が苦痛になったり。

千葉出身の作家ですが、奄美大島に暮らし奄美大島で亡くなった田中一村という日本画家がいます。彼はずっと大島紬の製造工程の仕事をしながら絵を描き続けて、生きている間、ほとんど注目されなかった作家です。しかし今では奄美大島の空港の近くに大きな田中一村の美術館、記念館もあり観光施設として重要になっていますし、一村の描いた絵画のイメージが定着し、そのイメージに影響されてつくられた写真のポスターが奄美大島を伝える重要なイメージとして流通しています。作家が生きている間は予想すら出来なかったとおもいますが、奄美大島というブランド作りに相当貢献している画家になってしまったわけです。

田中一村が何をいじっているかを見ると、トーン、明暗のコントラストをいじっていることがわかります。光と陰(影ではなく)、黒と白、トーンのコントラストをいじっている画家だな、と言うことがよく分かります。南の地域は陽射しが強いですから、コントラストが強いんです。逆に言うと北は、光に何枚もフィルターがかかっているような、モワーッとした光が多い。その辺の中間色の、微妙な微細な表情が得意な作家が多いなと感じています。

アーティストにはいろんな性質の人がいます。僕自身は分類フェチ、並べフェチ、どうでもいいこと未整理の混沌とした状態を分類しながら、並べていくのが限りなく好きです。両親は奄美大島出身だったので、大島紬の製造、販売に関する仕事をしていたり、祖母が隣の家で大島紬の機織りをしていたりしていた影響もあると思うのですが、子どもの頃から文様、図柄を見て育ち、それらが好きで大学では染織科に入ったんです。でもその後、いろいろな活動を通して気づいたのですが、どうやら僕は並べるのが好きなだけなんじゃないかと後で気付いてがっかりです。並べ好きのアーティストなんて、作品作っても売れませんから。

逆に微細な表情とか、作品の表情を作り出す作家は、作品が豊かになりますから、良く売れる作家が多い。羨ましいなという愚痴のような話です。

僕の両親は二人とも奄美大島の大熊(だいくま)という小さな鰹漁のある漁港の出身で、黒潮の関係で交流、移動し続けている遺伝子が強いのだと思います。その影響だと思うのですが自分の性質が、どこから来るのかについて考えることが多いんです。自分自身の身体に受け継がれている生物的な遺伝子は、両親を通してしか受け継がれない訳ですから、父親と母親の遺伝子を引いています。父親と母親もそれぞれの両親から受け継いでいるので、それぞれお祖父さん、お祖母さんから引き継いでいる。

父親と母親の、どういう要素、どういう性質が受け継がれているかはサイコロを振るようなものでまったく偶然という話なのですが、とにかく平等に、半分づつ受け継いでいるのだそうです。父親と母親はそれぞれまた二人の親から遺伝子を引き継いでいる訳ですから、二人の祖母と二人の祖父がいる。曾祖父は四人いて、曾祖母も四人いて、曾曾祖父は八人で、曾曾曾祖父は十六人、三十二人、六十四人、というねずみ算的に、実はすごい多くの遺伝子を引き継いでいるわけです。

どれくらいの時代にどれくらいの数の人の先祖がいたのか無駄な計算もしたことがあります。だいたい三十三世代遡ると、その時代に生きている八十五億人ぐらいの数の先祖から遺伝子の関係項を引き継いでいることになる。西暦でいくと千年遡ると、自分の先祖の数と日本の人口の数が大体重なるので、そこにいた日本人のある一人の人の遺伝子を受け継いでいる確率は限りなく高いということがわかる。ただ、組み合わせの段階で、いろんなバイアスがかかってくる。ある個人がどういう性質を持っているかというのはその部分に大きく影響されているんだなと。

そこでさらに大事なことは、生まれ持って引き継いだ遺伝子は、どういう環境で育ってきたかというものによって変化するということ。そして自分が生まれる前に、生まれた時に、受け継いだ遺伝子は、父親と母親が子どもを作る行為に至るまでの環境によって、変化したものだけを受け継いでいるということです。

つまり、父親が子どもの時からどういう環境のものでどのような経験をし育ったか、そして母親との関係に至たったかということが大きく作用して、その部分の半分の要素が受け継がれている。母親も同様に子供の頃からの環境と経験によって変化した遺伝子の父親との関係に至るまでの遺伝子の半分だけが受け継がれているということに注目しています。つまり若い頃、二十歳もしくは二十一、二十二、せめて三十くらいまでの経験が、もともと持っていた性質に変化を与え、それが遺伝子情報として受け継がれているということです。つまり父母、祖父母、曾祖父母、曾曾祖父母、曾曾祖母…彼ら、彼女たちがそれぞれの時代の若い頃に、どういう地域でどういう経験をしたか。もしかしたら迫害をうけていたかもしれない、懸命に努力していたかもしれない、奔放にしていたかもしれない。その経験によって変化した遺伝子情報が自分の質を構成している。だから自分の知らない、得体の知れない性質を体内にいろいろ抱えて悩むんだと思うんです。

東北に来て、青森で生活し活動し始めて、ホントに不思議なくらい、違う世界にいる気がしないんです。すごく近い。感覚的に非常に近いと思っています。ある時、義理の兄、つまり姉の夫が、青森に遊びに来たんです。彼は鹿児島の指宿(いぶすき)エリアに近い山川という地域の出身で、日常的にはその地域の方言を喋るのですが、八戸の漁港の朝市で、漁港のおばちゃんと普通に会話しているんですよ。僕が聞いていて何もわからない山川弁と八戸弁で普通に会話しているんです。何でこの人たちは通じているんだろうと、非常に不思議な経験をしました。何か共通点があるんだと思います。

僕がパプアニューギニアに行った頃、僕の父親がまだ生きていまして、父親にパプアニューギニアでの儀式の話とか仮面の話とかをしても、何の新鮮さもないみたいで、奄美大島には当たり前にあることを、何をいまさら話してるんだろうとの反応でした。確かに子どもの頃の記憶を辿ると、僕が病気になった時、祖母が祈祷をするんですよね。紙とか何か妙なものを頭に巻き付けて特別な雰囲気の儀式のような祈祷をされていました。祖母の世代の奄美大島ではまだ女性の腕には刺青があった記憶もあります。パプアニューギニアにもアイヌにも刺青の風習とか普通にありますよね。

おそらく残されているものがあるのだと思うんです。東北、九州の端っこも含めですけれど、中央政府、支配者たちの支配構造から逃れ、どう向き合ったかというような濃厚な遺伝子があるのではないかと。非常に近い性質を持った濃ゆい人たちに青森でも多く出会いますし、そういう人たちと話をしていると非常に楽しいですし、ここから何か出来そうな期待と希望が持てるような感触があります。そういうところに惹かれるのだと思います。

それと、こういう精神のような話、霊的なものとの話をする時に、重要だと思うことは時間の感覚、日付の感覚、一年という感覚が、地域によって違うということです。例えば、パプアニューギニアには四季がないので一年という概念がなかったという事実。これはなかなかイメージしにくいと思います。

一年の概念がないということは、つまり年齢がないんです。いくつか分からないということですね。それと、農耕がないので収穫というのがない。一つの人生の節目って何があるかというと、成長し、成人の儀式を迎え、そして死んでいくと。それが一つの単位、一世代が大きい単位になっている。四季があり一年という単位が明確にある地域とは全く違う感覚です。

パプアニューギニアの場合、「ワントーク・ペイバック」という概念が重要だと言われています。ワントークというのは一つの民族ある種の同族意識のようなもの。それがあり、ペイバック、つまり仕返しをするという概念が重要だということです。これは地域の秩序を作るためのとても重要な政治の規範のようなものです。これを理解するために時間の捉え方の違いが重要なんです。つまり、ワントークは当然先祖の霊と繋がる言葉ですし、ペイバックにしても先祖の霊につながり、何世代もの霊を遡り仕返しすることが日常的にある。一年とかの単位がない分だけに、数世代という霊の世界がつなぐ時間が存在するのだと思います。閉鎖社会、閉鎖的な環境の中で、秩序を作るために霊の世界に第三者を作ったり、仮想敵みたいなものを作ってその因果関係で秩序をつくるという知恵とか構造が多くあったのではないかなと思っています。おそらくいろいろな地域での秩序のつくりかたを考える上で、時間が何で区切られていたのがを考えることと、世代を超えて時間が存在しているということを考えることがとても重要だと思うんです。

もう一つ共通点として感じることがあります。いろいろな専門的な技術を複数持った人が多いということです。都市部では人がそれぞれ専門性を持った職業に就いて暮らしていますが、田舎で暮らしている人はなんでもやらなければ生活が成立しないのだと思います。うちの爺さんも、船大工でもあり、宮大工でもあり、農業も漁業もやって、祭りの太鼓をつくり太鼓をたたいて唄って踊ってたのだろうと思います。まじないや神事のようなこともやる。パプアニューギニアの男性たちも、一見昼間寝ているばかり怠けているように見えるのですが、日の出とともにカヌーを彫り、家を造り、祭りの道具をつくり、生活すべてを作っていました。大島紬にしてもこぎん刺しや南部菱刺しにしても普通の女性たちが生活の一部として、野良仕事をしながら、作物も塩もつくりながら、子どもを育てながら普通に手作業を重ね、作っていたわけです。僕はそういうすべてに繋がって、何でも作って生きていこうとする、どうにかして生き延びようとする態度のなかに精神性のようなものが宿るのではないかと感じています。以上、長くなりました。ありがとうございました。

北に分け入り、北を撮る

田附 勝

写真家

こんにちは。写真家の田附です。僕は写真家なので、まず写真を見てもらいながら、お話をしたいと思います。

■ DECOTORA

まず僕は、東北に出会う前に『DECOTORA(デコトラ)』と言う写真集を出したんですけども、1998年から9年間、2007年まで撮っていました。なんで撮っていたかと言うと、僕は最初、高校卒業してからしばらくして写真のスタジオに入るんですけれども、最終的には、僕なんてまぁ写真の仕事でメシを食う、そりゃあそうです、雑誌の仕事とかしてメシを食っていくってこともあるんですけれども、どうしても写真家になりたい。写真家になりたいうちは、ただ写真撮っていればいいってもんじゃなくて、何かこう、些細なことでもいいから、メッセージがあるようなものを撮りたい、そういうふうに思いました。

写真のスタジオを卒業してから、卒業って言うかやめてから、別にすぐに仕事とかない。見つかる訳ではなかったので、トラック・ドライバーの助手みたいなことをやっていたんです。そのトラック・ドライバーが、デコトラ好きだったんです。僕は今月で40歳になるんですけれども、その時に、タイムリーにその、デコトラというトラック野郎の文化って全く知らなくて。でも『トラック野郎』という菅原文太の映画があって、なんか男らしい。そこに日本的な何か、みたいなものが発見できるんじゃないのかと思って、まずは撮りに行こうと。

僕は基本的に賢くないので、体というか身体を使って感じることをまず重点に置いているんです。トラックのイベントで、春、夏、冬にトラックが集まるんですけども、初めに、それで衝撃を受けるんですよね。衝撃を受けたのが、ホントにそれは些細な、もうただ直感的にトラックの凄さにやられちゃうんです。そういうふうに撮っていって。でも何か、俺の撮りたいのはトラックが凄いことよりも、彼ら、この日本の中でマイノリティーとして、普通の労働として考えた時に、言い方悪いんですけど、底辺の中で支えていると。そういう人たちを、もっとしっかりちゃんと撮らなきゃ駄目だなと。それが強いて、トラックを着飾る彼らのプライドがそのトラックのデコトラ、トラックの写真も同じ、彼らのポートレートも同じっていうとこも撮っていかないと、これは写真にならないと。

そういった意味で時間をかけて、9年かかって、写真にしていくと言うことでやってきたんですね。それで、こういうふうに撮りました。

■ 東北

それでデコトラを撮っている最中に、僕は東北に出会います。東北に出会ったときに、何で東北を撮りたいのか、いろんなとこにインタビューされて僕は言っているんですけども、ゾワゾワした、という感覚があったんです。ゾワゾワした、ってどういうことですかって、それはもう説明できないですよね。それはさっき言った、身体で何かそこに東北の、トラック野郎の写真を撮りに行ったときに、東北に向かっている最中に、何か、言ってしまえば、「あぁ、戻って来た」っていう感じがあるんですよ。戻って来たってのは、今でも東北に向かっている時もそうですけども、僕は東北道で、車でほんとにいつも行くんですけども、矢板くらいから、別に自分は言っていないけれど、「あぁ、帰ってきたな」みたいなのがあるんすよ。

そういう感覚を持ち得ながらも、もっと深いところで東北を見たい。しかも東北って、1970年ぐらいに写真がすごい撮られるんです、60年代、70年代ぐらいに。それは、岡本太郎さんだったり、内藤正敏さんだったり、濱谷浩さんだったりと。僕から見ればほんとに神様みたいな重鎮たちが撮っているんですよ。

ただ80年代後半から90年代になると、東北が全く撮られなくなって。彼ら、先人たちが撮ってきた、神みたいな人たちが撮ってきた東北には、その強さみたいなものがあったんですよ。力強さとか。血生臭さとか。じゃぁ何で今ないのか。僕はある意味それが気になるって事じゃないかと思って、僕はそれをまず目指そうと。

その時に、たまたまだったんですけども、岩手のデコトラを所有している人が林業をやっていまして、11月の15日から2月の28日っていう期間、狩猟をやっていると。狩猟の中から東北の姿、分からないですけども太古の姿みたいなものが、土地から感じられる、それがしかも写真、そして表現できんじゃないのかと思って通いつめます。

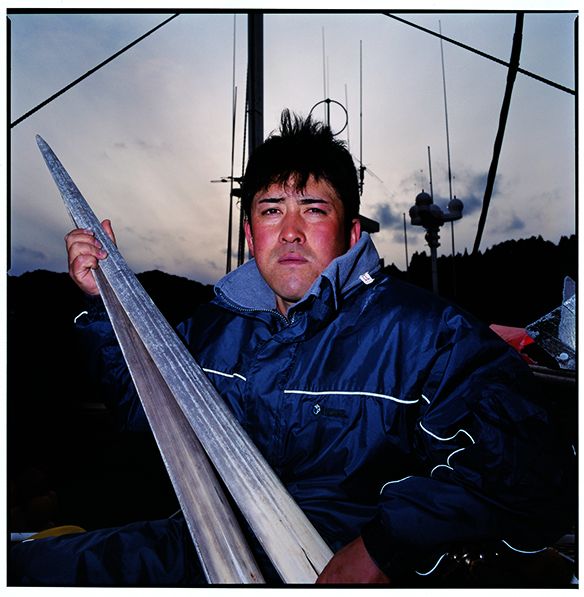

『東北』より 撮影:田附 勝

僕はさっき言ったように、体を使ったりいろんな人に聞いたりして、あとはよく行くのは、その土地に行ったら博物館とかに寄るんですけれども、そこからいろんなことを発見して、またそこに行ってということを繰り返すんです。その最中に、文章というか本に出会ったのが、赤坂憲雄さんの本だった。『東北学』という本に出会ったんですね。

毎回会ったときにそういう話になっちゃうんですけども、僕は赤坂さんの東北の見方に、シンパシーを得たんです。ただ、僕の世代、僕としての東北をみせてやろうじゃん、っていう。そりゃぁしかも、勿論、赤坂憲雄さんだけじゃなくて、東北の人たちに気づいて欲しいっていうのがまず一番にあったんです。

さっき言ったように、90年代以降、東北のイメージって、そういうことが何か見えなくなっているのがすごい嫌で。僕はいろいろ回っていくと、確かに表面上、何て言うのかな、頑張り屋でみたいな、白い景色で、きれいな感じがあるけど、でもそれこそお祭りとかになった時に、爆発しているじゃないですか。爆発して、怒鳴りそうにない人が、いきなり怒鳴ってたりしてて。写真には写らないというか、感じるというか、感覚って言うか、そこに無限大に広がっているみたいなものがあるはずなのに、そういうものが表にまだ、例えば2000年代には表現されてない、というのがすごくあって。それをほんとに気づいて欲しいというのがあって、東北をどんどん深く深く入っていく、っていうことをやりました。

この写真集は結果、2011年の7月に出すんですけども、僕は編集者の方に、まず2010年の12月に本にしたいと言って、持って行きました。出そうという話になって。ただ一つだけ、何か撮りきってないのがある、というのが僕にあったんです。突棒(つきんぼ)漁師のポートレートなんですけど、さっきもちょっと出ていたと思うんですけれども。

『東北』より 撮影:田附 勝

僕は東北の、しかも若い感覚でのメッセージを入れたかったんですよね。その時に、彼の一つのポートレートが終わらない限り僕は、写真集として、本としてならないな、出せないなという思いがありましたし、2011年の2月に撮って、そしたら震災が来ると。

だからある意味この写真集は、僕はホントは、僕自身も、東北から日本の姿をあらためて見たいと言うのもあったし、しかもかつ東北に住んでいる人々にとっても、気づいてもらいたいというつもりで撮ったけど、震災が来て、またさらに違った意味で写真集が出てしまったかもしれないけど、もう一度あらたに見てもらって感じてもらうというか。

さっき鶴岡さんが言ったように、例えば鹿踊りにしても、もっとなんかこう、何て言うのかな、行事が残っていますよね、ということではなくて。もっと何か、大きな何かがまだこう、あるんすよ。それがホントに、残らなそうな事もあるかもしれないけれど、それがある、という事をまず気づいて欲しい。それがすごい、自分たちの血と骨になっているというのが、すごい感じて欲しいってのがあるんです。

■ Kuragari

僕は、釜石で撮影しているんですけれども、それも東北の写真を撮っている最中に発見がありまして。僕は基本的に何かを撮りたいっていつも思っているんですけれども、何かを撮りたいって思っていると、新たな発見があるんですよ。

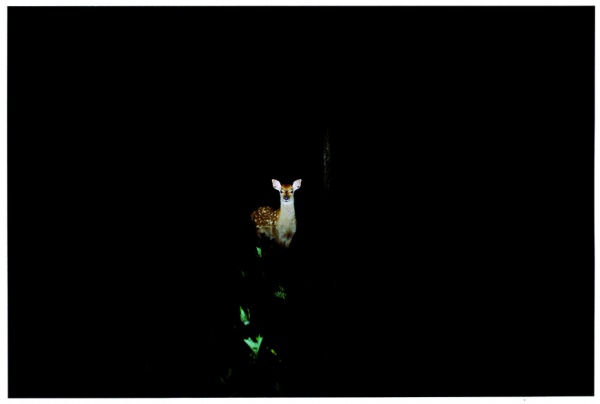

その時に、鹿猟でいつも釜石のお世話になっている家に泊まっている時に、泊まっているとこの友達、おじさんが、「お前、夜の鹿、見たことあるか?」って。

たわいもない言葉が、いきなりメシ食ってる時に言われるんです。そんなたわいもないけど、何かその裏に、裏ってのは裏表のじゃなくて、何か存在するみたいな感じで、「いや、ないよ」と言ったら、「じゃ見に行こう」って。

見に行って、四駆でグルグルこう、山道をガンガンガンガン走るんですよ。サーチライトを当てていくんですけども、全然いないんです、最初。なんだ、全然いないじゃん、と。でも帰るかと思って車を止めて、ふとサーチライトをやったら、もう2メートルぐらいのところに、鹿がずーっとこっちを見ていたんです。

でもこれがすごい俺の中で、それも忘れていたことだと思ったの。なんでかと言うと、特に僕は東京に住んでいるからっていうのもあって、なおだと思うんですけども、都市部に住んでいると、闇の世界みたいなものって、当たり前で知っているようで知らないでしょ。そのなんか鹿の恐ろしさ。野生動物の。

自分たちが何でもその中で適応できるみたいなことを俺は感じたんだけど、全く適応できない中に、俺らをずっと見て、観察されていて、それをしかも、「お前ら、何も出来ない」みたいなことを言われてるっていうか。鹿かもしれないけど、メッセージがあるんじゃないのかと思って、撮り続けなきゃいけないと感じて、撮っていく。

『Kuragari』より 撮影:田附 勝

それじゃ別に長野とか奈良とかの鹿で撮ればいいじゃん?そうかもしれない、そうかもしれない。ただ僕は、特に岩手だったら、岩手全域と言うことではないんだけど、“鹿踊りが行われている鹿”で撮らないと、俺は見えない、見えてこない。

さっきも鶴岡さんが言ってたように、神鹿図があったり鹿踊りがあったりする中の、この鹿が、もしかしたら太古の人たちは、ホントにそれが神の使いとか、神と感じて、そこにただ闇の世界と昼の世界をちゃんと分けて考えられるような東北、動物が、動物じゃないのかもしれないけど、表しているんじゃないのかなっていうのがあって、数年撮ったのが本になって。そういうとこから東北を見ていると言うか、感じやすいと言うか、太古の姿を感じやすい東北であると。

ただ、一番初めに言い忘れていたことがあって、僕はデコトラを撮っている時に東北に行くんですけど、その時は東北道、北に走るみたいな感じを持っていますよ。要は、東京から言えば、真っ直ぐ行くみたいな感じですよね。バーッと走っていく。でも東北を撮っているときに、「何か違う、こうじゃねぇんだよ」みたいな、すごい感じたんです。何なのかというと、さっき言ったように、日本列島って見たほうがいいじゃん、東北の位置を、日本列島と俺は見たい。上へ上へと行く感じの感覚がすごい嫌いで、俺は東、東、東、日が出ることを北と考えて、東京から来たらこう、横へ横へ横へ行くみたいな。それこそ大陸を永遠と走るみたいな。

そういうふうに見ると、東北って言ってっけど、もっと違う感覚で、東北を見れるんじゃないのかといろいろ思って、やってました。

そういう僕のみてきた、まぁ、東北です。以上です。

フロアセッション

パネリスト:

鶴岡真弓・藤浩志・田附勝

司会:

赤坂憲雄

赤坂:

3人の先生方、ありがとうございました。それぞれに全く肌合いの違うお話で、とても面白かったです。このシンポジウムは6時が限界ですので、40数分しかありません。ですから、そんなに出てきた様々な問いかけが交錯するような展開は無理だと思いますので、どうしようかなぁと今考えているところです。

藤さんがね、奄美大島出身でパプアニューギニアに滞在したことがあって、出てきたのが、鶴岡さんのユーラシアの北と全く違う世界であるということが、とても面白かったです。

うちの県立博物館で以前に、「木と竹」という展示をやったことがあります。木というのは、東北の民具の素材、木なのですよね。鹿児島の南の方の素材、竹なのです。その木と竹を並べて見よう、日本文化の多様性をそこから解きほぐしてみよう、という展示だったんですね。藤さんの語りと鶴岡さんの語り、比べたその感触の違いがどうもあったんですね。

トラックに載せて、南の民具がたくさん運ばれてきたんです。ものすごい量だったんですね。うちの学芸員たちは、これは大変だ、トラックいっぱいの民具おろしで大変だと思った。ところが、運び始めたらみんな軽いんです。竹なんですね。だから、ひょいと幾つもぶら下げて運ぶことができて、びっくりしたんですね。

つまり、例えば木の民具、樹齢百年の栃の木から彫り出したした刳物(くりもの)を、みなさん持ったことありますか?すごく重いんですよ。だから、そういうものを想定していたら、とてつもないじゃない。それで、樹齢百年の栃の刳物を、みんな大事にする訳ですよ。何十年だってそば粉を練ったりして使うんですね。

ところが、竹の民具は違うんですね。壊れちゃったらすぐ捨てちゃうんですね。竹は3か月もすればすぐ生えてきて、それ切ってきて細工すればいい。つまり、重さとか、軽さとか、あるいは時間の感覚、言われましたよね、年という感覚がなくて、一世代20年、25年だと思います。そういう時間の感覚のほうが当たり前だと。

たぶんね、年というのは、稲作に関わる感覚ですね、1年のサイクル。だから我々の感覚、例えば北の感覚とも違うのかもしれないと思いました。

じゃぁ変わりましょうか。藤さんがね、北の雪に閉ざされた世界の色とか、かすかな些細なささやかな表情みたいなものがとても面白い、と言われました。鶴岡さんは、幽(かそけ)きものに対する感受性みたいなものがとてもあるんだ、と言われました。たぶんそれ、重なってくると思うんですよ。見ただけで一斉周囲に色が氾濫している世界では、色というものをそんなにこだわる必要もなく、当たり前すぎて、美しいと言う必要もない。でも確かに、北の森は木の種類もものすごく少ないし、生き物も実は少ないんですね。「ブナの森は豊かだ」と言いますが、実は、収益とか多様性とかバリエーションということでは、極端に狭い、低い、狭いんですね。

その中で、鶴岡さんにもう一度伺いますけども、藤さんが南から照らし出してくれたような、北の自然風土の中から、どうして幽きものに対する感受性みたいなものが育ってくるのか。それから、話を伺って面白かったのは、宮澤賢治の世界みたいだ。宮澤賢治の世界は、動物とか植物とか鉱物に対する凄い関心が強いですね。「石っこ賢さん」だったんです。賢治の世界の色の表現をずっと調べたことがあるんですけれども、赤色とか青色とか、そういう抽象的な色じゃないんです。すべての色は、例えば、鉱物のここから作られた色だとか、植物の茜からとった色だとか。つまり、色とかそういうものを自然風土の中の、素材の底から生まれてくる現場に立ち会おうみたいな思考が、ものすごく賢治にもあったなぁ。それはきっとね、南の作家だったらないんだろうと。そんなことをする必要もなく、色は氾濫していると思うから。

問いかけにもならないですが、宮澤賢治なんかは、もちろん鶴岡さん関心あると思いますが、例えば色とか、ものの表情について、お話を伺っててどういうふうに感じましたか?

鶴岡:

そうですね、私もさっき言った「北方的なるもの」を、南北で見ると同時に、東西で見なければならないということを、私の造語である「ユーロアジア世界」という名称で申しあげました。賢治が自分の故郷の水辺から「イギリス海岸」という名づけをしたように、日本とブリテン諸島は1万キロ離れていますが、日本という「東のきわみ」と、ケルト文化を伝えるアイルランドという「西のきわみ」は、「生・死・再生」の生命論で、響き合っています。さらに南北の呼応から色について思われることは、去年の夏に、北イタリアの氷河に5000年前に埋もれた氷の男「アイスマン」を見たときのことです。そのアイスマンは、南と北の境目、北イタリアとオーストリアのインスブルック国境のエッツ渓谷で氷河の中から発見されたわけですが、その男は寒い季節に狩りをしていたらしく、毛皮のレギンスをはき、福島県立博物館やこの蔵の博物館にもある、石器の矢じりを持ち、削り取った竿状の、獣を射止める道具をたくさん持っていて、その日も山に入り精力的に狩猟をしていたことが分かります。そしてまことに興味深いのは、その男の体には、ある痕跡があったことです。それは日本でも沖縄や東北にも呪術的に伝統があった「刺青」が彫られ、復元では線や点の、呪術と医療両方の効果を期待したものであったと推測されています。彼のレギンスの毛皮の色は、自然界の色そのものであるけれど、刺青の色は青か黒だったようで、青で復元されています。人間のピンク色の肌色の上にしっかりと、鮮やかな刺青が施されてしていたのです。

その青色を見て思いましたのは、色の鮮やかさ、彩度と言うのは、ポリネシアの南の島のような南方では、明るい色が充実し、循環しているようにみえますけれども、北方でも、たとえば寒冷なチベットなど彩度はいや増すごとく変わらず、大自然界から恵まれて、人間の生命に打ち込まれた色が。射とめられた鹿の体に吹き出ている血しぶきみたいなものが “濃い”生命の色として存在してきましたね。

それは彩度とは別に、もう一つ言葉を発明して欲しいですが、つまり真の生命の表象である色の彩度というものは、多分アイスマンの身体じたいから発しているものなのだと思います。彩度、つまり体や物に塗られてきた色の鮮やかさとは、ある生命的な言いようのない“濃さ”であると思います。それらの色は、アイスマンのピンクの肌に彫り込まれた青や、北日本の縄文土器の漆の朱など、それは内側の生命の中にあるもの、あるいは、物から人間の心身に吹きこまれる「色」のことだと思います。

あともう一つは、大自然界から私たちはいろんな贈与を受けている。恐ろしいものもある。と同時に美味しいもの、綺麗なものも授けられている。その授かりは「棚ボタ」の意識では永遠に見えはしないけれど、私たちの方から求めていくと、そこに「顕現する」のです=それが「エピファニー」ですね。アイルランドもそうです。近代ではジェイムズ・ジョイスや、中世ではギリシャ正教の人たちが心身に強く感じてきた「聖なるものが顕現する」こと、現れると。

これは空から降ってくるのではなく、私たちが求めていないと、あるいはよい心の状態にいないと現われない。もっと言えば、心身に「佳く空白」が起こったときに現れるのです。狩人ががむしゃらに獲物を追うのではなく、ふっと息を抜いたときに、鹿が現れるように。

ですから「色」というものも、その土地に、その人の前に、エピファニー、出現し、顕現するものでしょう。「北」の色の有り用もそうであり、森の濃い緑ばかりでなく、赤べこを眺めていてもそう思います。あれは現れている色であって、塗られた色ではないのです。縄文土器の朱以来の、生命の色として、時空を超え、古層から湧きたってくる赤色です。

そして私が今日、一点だけメッセージを伝えようとして来たとしれば、「ローカリティをユニバーサリティの観点からで見なおす」ということです。「ここにしか、京都にしかない、金沢にしかない和の美です」という限定した定義ではなく、京都にあるものは、世界にもある。喜多方にあるものは、ユニバーサリティの中で息づいている。そのように考えることです。西洋キリスト教のクリスマスのトナカイ、「鹿」の神聖な生命力とその伝承は、欧米だけではなく、ここ東北にもあるし、ケルトのアイルランドの神話にもあるし、中央ユーラシアにも生きているのです。

もう一つは、既に申しましたように、色やかたちやあらゆる対象を、「エピファニーとして見よう」という心の大切さです。それこそ、いにしえの人々が日常にそうしていたように、一個の庭の石や台所の壺や畑で使う鍬などあらゆる物や道具でも、その内部で霊魂が活動していると実感すること。アニミスティックなものとして見えてくる、それは色でもかたちに対してもそうであることでしょう。

福島県立博物館で展示している白い紙、すなわち各地で伝承された切り紙飾り(御幣、オカザリ、切り透かし、梵天など)は、東北に豊かに伝えられています。と同時に、中国東北部の民間の紙工芸「剪紙」芸術とも響き合っている、インターナショナルな民俗芸術なのです。この民俗芸術については多摩美術大学・美術館でも展示がおこなわれます(2014年開催)。

東北のオカザリ(剪紙の民俗芸術) 多摩美術大学美術館

この日本・東洋の切り紙(剪紙)については、実はヨーロッパの童話作家で最も有名なアンデルセン(1805 – 75年 )も強い関心を寄せ、みずからそれらを真似て盛んに制作していたのです。アンデルセンの国デンマークは、「北」です。アンデルセン博物館に行くと、数々の彼の物語の絵本とともに、切り紙が展示されているのです。19世紀半ば、当時のヨーロッパに、遠国チャイニーズの切り紙が、中国庭園術の竹と同じように、ヨーロッパへ伝わってきました。それをアンデルセンは自分のハサミで一生懸命切り込んでいった。私は昨日、県立博物館で見た時に、あぁ、デンマークという北方にもあるものが、東北に、喜多方、会津若松にもある!そういうふうに「世界性のなかで」見えたのです。それは東北の人々の前に「顕現する」と同時に、彼のような時空を超えて生命を物語ってきたヨーロッパの人々にも顕現する、それがここにあるということなのです。

そうした東北の切り紙もうそうであるように、「アート=技芸」は元々、究極には「魔術」という意味です。歴史的に見るとアートは、技術である前に、死にゆく人を助けようとするシャーマンの魔術であり呪術であり医術であった訳です。ですから、デンマークのアンデルセンの博物館にある切り紙が、福島県立博物館にあり、そしてすぐそこの蔵の中に、柿渋で固めた和紙の着物の型染めがあり、それはシベリアの白樺の切り込みのアートにまでつながっている。つまり、この思いの、表現の、顕れの連鎖。それを「普遍性=ユニヴァーサリティー」と言うのです。

普遍性のあるものを作りだしてきた土地は、素晴らしいです。なぜなら、万人が五臓六腑で納得できる説得力があるものを、アートを、術を、生命論生み出してきた土地であるからです。頭の理屈ではなく、あぁ実にいいものだなぁって思わせるものが豊富ある。だから赤べこは、ここにあり、世界にもいる。イタリアやスロベニアの田舎では赤い馬ですが、同様の民俗表現がある。

そのように考えてくると、ここ東北の「鹿」は、世界の鹿でもある。切り紙は、世界の切り紙でもある。そういうふうに考えていかなければ、そのよさをむしろ閉じこめて開放しないことになるローカルなものに閉じこめると、小さな観光、トゥーリズムのアピールに陥るけど、私たちが作って拝んできたものは、その向こうにもっと広い世界と通じていると考えることで、東北が、北方の力強さ、美しさがもっと、開けていくのだと思います。磐梯山は、深い緑と錦秋に彩られ、水清く、北欧のドラゴンが黄金を守っている「ドラゴン・クエスト」の神話にも匹敵する山ですね。「ドラゴン・クエスト」とは「龍の探究」という意味であり、「クエスト」は「問いかける」という意味であり、磐梯山は神々とひとつとして、人々の探求を鼓舞し、見守ってきた。北欧にもあるけれど、ここにもある自然の守護神にして荒ぶる神なのです。

その山にはドラゴンのような生命力という宝も秘められていました。有史以前から噴火がありそのマグマは荒ぶるほどの生命の充満をたたいえています。小原庄助さんの歌のフレーズは、冗談でなく、ホントに宝の山がある。イギリスの言語学者トールキンがその傑作「指輪物語」で北欧神話やケルト神話で書いたように、本当に同じドラゴン的なパワーを人々は知らされてきたのです。神話や伝承は、人種的・文化的背景を超えて、人間・人類の普遍的な生命観・自然観を伝えるものですね。そこに気が付かず、ローカリティだけで閉じたかたちで提示してしまうのは、まことにもったいないことですね。「ローカリティはユニバーサリティだ」と皆が認識し、開いていくとき、あるいは、「ここにあるものは普遍に通じている」と考えた時に、出発点に立てるという意味です。ユーロ=アジア世界の1万キロの民俗芸術や神話は、福島とつながっている。

赤坂:

「精神の〈北〉へ」って、今年2回目ですね。これを企画された丸山さんはいらっしゃいます?去年、スコットランドとノルウェイでしたか、女性のアーティストがこちらに来て、喜多方に滞在して作品制作をしてくださったのですね。その作品を見せていただいた時に、言葉を交わしているとすぐ伝わるのです、不思議なくらいに。東北の蝦夷の話、あるいは狩猟文化の話をすると、みんな向こうにもあります、ということで。北というのは、ユーラシアの西と東の外れで、響き合うようにあるんだ。だから、解るのですね。お互いが、懐かしいみたいな感覚を持って、共有できる瞬間がありました。

「精神の〈北〉へ」って、すごくいいなって思うんですよ。このタイトルそのものがね、すごく、この言葉によって刺激されて、開かれていくものがある。

じゃ、一言、丸山さん、今日の鶴岡さんのお話、とても面白かったでしょう?まさに去年、我々が感じたことを、もっと壮大なスケールで教えてくれたようなお話だったと思いますね。

丸山芳子:

はい、ケルトを北方の精神と認識することができて、とても興味深かったです。これからの活動に向けて、背中を押していただけました。ありがとうございます。

(会場に向かって)このプロジェクト「精神の〈北〉へ」を企画しています丸山芳子と申します。よろしくお願いいたします。

私がこの活動を思い立ったきっかけと言うのは、2010年にフィンランドで滞在制作した時に、そこの友人が、「自分はラップランド(フィンランドの北部)の出身なので、ぜひそこへ連れて行きたい」と誘ってくれて。私は、自力ではとても行けそうにない、地図を見るとほとんど真っ白で情報が少ないので、行きたいけれど、どうやったら行けるんだろう?と思っていたところに、転がって来たような良いお話でしたので、連れて行ってもらいました。

その道中、車の中で彼女と話していたときに、すごく共通性を感じて。例えば、東北人のルーツとして、いろいろな困難を被った蝦夷がいた。一方ラップランドのサーミという人たちも、蝦夷とほんとうに似たような経験を、歴史を持っているということが解かりました。さらに、彼女の故郷、サーミの血筋の人たちは、森に入ることとか、そこで火を焚くこと、火にソーセージをかざして焼いて食べること、そういうことそれぞれが、とても精神的な意味を持って暮らしているらしい。これは、東北の人々といろいろな面で近いものがあるぞ!と感じて、いつか絶対、東北と北方の人々を向き合わせた企画をしたいと思いました。その翌年、3.11が起き、「喪失感でいっぱいの東北人にとって、今、自分たちを知りたい時ではないか?これは、いま開始するべきだ」と感じて始めた訳です。それがきっかけです。

赤坂:

今年は、日本人の作家さん4人で展示が組まれると思います。

例えば田附くんね、あなたが震災のすぐあとに、僕の研究室に血まみれの写真を持ってやって来て、『東北』の写真集ですけども。僕はあなたの、鹿が狩猟によって仕留められて血まみれの写真がたくさんあるので、不意打ちをくらわされたように感じたんです。

つまり、「東北がんばれ」とか(言われた)あの時期の東北は、静かで物言わぬ、耐える東北の人たちというイメージで虚勢されかけていたと思うのですね。声をあげてはいけないみたいな凄い抑圧があって。でも、彼の写真の中には、東北人の、語られることは少ないけれど、ものすごく激しい、この血の色に象徴されるような、激しい東北。大きな魚を射止めたあの男の「どんなもんだい!」というような、デコトラの男たちに重なって。その向こうに、津軽のねぶた絵の激しい絵があるみたいな感じがあって。これは、「この若者を守らなきゃいけない」と僕は正直思いました。このまま出せば、非難されるに決まっている。僕はそこで解説を書いて、「おまえ、俺の何がわかっているんだ、とつぶやく声がする」というのを、東北のつぶやきのようにして解説文を書いたのです。

ですから田附くんの写真、見れば分かりますけれども、鹿猟、鹿を仕留めてそれを食べている人たちの、祈りとか信仰とか、そういうもの全部、今日の鶴岡さんの話につながっていると感じたんですが、どう聞いていましたか?

田附:

いやぁ、今日ちょっと面白かったです。鶴岡さんのお話もホントそうで、しかもさっきおっしゃった通り、響きあっているというか、僕はそう思っているけど、そこまで深く感じてなかったっていうか、考えてなかったと言ったほうが良かったかな。でも何か、やっぱ、そうなんだっていう話を聞けて、何て言うかな、やべぇな、っていうことです。すみません、言葉足りなくて。

だから今日、ホント良かったです。得るものが多かったっていうか、自分は言葉にすることが下手で、自分の中で感じている束みたいなことが言葉で解釈されて、自分の身体の中に入ってきたような感じがあったから、すごく良かったです。

赤坂:

鶴岡さんは、地名の話を随分してくれて、そこにケルトの影が差しかかっているんだ、という話をされましたよね。東北に暮らしている人たちは、「アイヌ語地名」って何度か聞かれていると思うんですね。「何々ナイ」とか「何々ベツ」、これはアイヌ語地名です。「川」とか「沢」なのです。「ナイ」というのは「沢」ですから。秋田の阿仁と言われる狩猟、マタギ文化の色濃く残っているあのあたりは、縄文の遺跡がたくさんある。本格的な狩猟文化がある。地名がね、地図で調べると、「何々ナイ沢」って言うんですよ。つまり、「ナイ」が「沢」なのに、おそらく記憶が忘れかけた時に、「沢」というものを付けている。日本人の文化とアイヌの文化、縄文の文化が重なりあう地名なんですけれども、そういう「何々ナイ沢」という地名が、あのあたりに30~40あります。

地名の中に記憶が残っていて、僕は、さっきの鶴岡さんの「パリ」という名前にもケルトの影があるとか、とても面白かったのと同時に、それは、川であるということも、西と東が行きあう一つの証なのかな、というふうにも聞かせていただきました。

藤さん、改めてユーラシアの西と東、さらには地球の北と南みたいなスケールの中で、確かに、どこか小さな土地にあるローカルなものは、必ず普遍的などこかにつながっていくような、ユニバーサリティ―とかグローバルなものを持っているんだという視線はとっても大事だと思うんです。特に藤さんは、南からいらっしゃって、北で今仕事をしているから、すごく鮮やかに見えているんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

藤:

地球の緯度を考えると、要するに東と西と捉えると、太陽の入射角度のようなものが同じなので近しいものが繋がるのかな、と。赤道直下の日差しは強く、限りなく北の方に行けば太陽の日差しは常に弱い。

話ずれるかもしれませんけど、僕自身、端っこ性質(たち)なんです。今もできれば端の席に座りたい。飲み屋でもなるべく端に座らせてもらいます。鹿児島や奄美大島の話をしましたが、現在自宅は福岡の糸島という所で、福岡の西の端です。西の端から東の端に移動しつつ、南と北の端を移動している感じが僕の性質なのかもしれません。

それともうひとつ、僕自身が活動で関わってきた所ですが、水辺が多いんです。水辺は無視できません。十和田に赴任する時も決め手になったのは、やはり十和田湖、奥入瀬渓流、奥入瀬川という水のイメージがあったからです。鹿児島で生まれ育った所は市内ですが、荒れた田んぼと書く荒田という所でした。川が氾濫すると水没するエリアで、隣には高麗町という所もあります。大陸からの人とか奄美大島の人とか、流れついた人たちが暮らす川沿いで育ちました。デビュー作が京都三条鴨川の中というもの象徴的ですが、その後も広島や岐阜のダム湖のプロジェクトとか、大阪中之島の「水都大阪」とか、瀬戸内の豊島(てしま)の瀬戸内国際芸術祭とか、川沿い、海沿い、水辺の仕事をやりたくなるのは、大陸の安定した地域で移動をしなかった遺伝子とは程遠く、何らかの理由でその地域を出なきゃいけなくなり移動を繰り返してきた人たちの遺伝子を色濃く持っているような気がするのです。

水辺の水害の多い所になぜ人が住むのかと言うと、まず安く暮らせるから。そしてそういう所のほうが、いろんな物資、人、情報、技術、面白いものが交差していく重要な場所になっているからだと思います。

さっきの竹の話が面白くて、竹と木の、南と北。

ニューギニアの家は3年に一回建て替えるんですよね。もしくは5年に一回。ヤシの木で建てる訳です。ある時、学生と一緒に家の建て方の指導をしようと、余計なこと考えたことがあります。「斜めに柱を入れると倒れないのではないか」という話を、学生と一緒に現地の人とのディスカッションを仕掛けたことがあります。要するに、パプアニューギニアの家って縦と横にヤシの木を組んでゆくだけなので、2〜3年するとだんだん傾いてきて倒れてしまうのです。ですから「斜めに構造材を入れていくと倒れないですよ」という余計なことを言おうとしたら、「いや、つぶれなきゃいけないんだ」というわけです。要するに、ヤシの木なので腐っていく。虫も湧くし、病気も発生しやすくなる。家は3年とか5年で潰れていって建て替えていくのがいいのだという発想です。基本的に暮らしで使うものは全部、祭りの道具にしても何にしても、先祖代々使うものではなくて、その時その時で作りながら暮らすというのが南の基本だとすれば、北の方は、先祖代々スタックしていく発想なのかもしれません。南は素材が豊富ですが、北は素材が乏しい。

来年、田中忠三郎という、いろんな民具を集めた人の展覧会を十和田市現代美術館やろうと計画しています。忠三郎が集めた主に青森の「ドンジャ」という何層にも縫い重ねられた寝るための布団のような衣服とか、農作業のためのもんぺのような「タツケ」だとか。布や糸そのものが貴重なので、幾重にも縫い合わせ何世代も引継ぎ使ったり、親から布のハギレを引き継いで大切に持っていたり。そういうものはたぶん、インドネシアとかフィリピン、奄美大島では虫食いが激しかったり、腐ったり、なかなかもたないんだと思うなぁ。気候的な要素でそのあたりの違いもあるのでしょうし、代々繋がっていくものの受け継ぎ方の違いもあるのではないかな。

田附さんの写真ですが、北の人のエネルギーの在り様をいじっているような気がしたんです。深いところにあるエネルギーをいじっている作家、写真家だなぁと思って見ていました。秘めたエネルギーとか深いところにある色、彩度じゃなくて、濃度、深度みたいな、深さや濃さの度合いのようなものが、エネルギーの在り様としてあって、それがスタックされているところに特徴があるんじゃないかなと感じながらお話を聞いていました。

赤坂:

島尾敏雄という作家をご存知ですか?福島県の相馬が故郷ですね。奄美大島に渡って、ミホさんと奄美の巫女の女性と出会って。島尾さんは「ヤポネシア」という言葉を使って、東京とか京都を中心とした日本文化のイメージを、海の道からひっくり返そう、相対化しようとされたのですね。

今、藤さんのお話をお聞きして面白いなと思ったのは、奄美大島に島尾敏雄は流れついたんです。そこを起点にして、日本文化を考えるということを、必死になってやったんですが、奄美というのは、我々にとってとりあえず南だったのですが、藤さんは「端っこ」と言ったでしょ。僕も飲み会の席では端っこにいないと落ち着かなくて、つい行くんですけども(笑)。

日本文化を考える時の、東京や京都を中心としたときの奄美は、「辺境」なのですよ。「周縁」。それは、同じように、東北についても言える。だから、陸奥(みちのく)、道の奥の世界、文化果つる世界だって意味で、東北と奄美は「周縁」という意味では非常に似ているんです。だから心の在り方、精神の在り方でも共有するものがあって、島尾さんは精神の、周縁部の北と南を繋いで、全く違う日本文化像を作りたい、という志を抱いたんですね。

奄美というのは、北と南の軸の中の「南」であると同時に、もう少し小さな、日本列島、日本文化の中の「中心」と「周縁」とか、「辺境」とかいう政治学があるじゃないですか。地政学の中の、ある種の呪縛なのかなと思いますね。

だから、東北や奄美は、端っこだし、周縁部だ、辺境だと言われていますけども、でも東北は、京都や東京から見たら、道の奥の「辺境」かもしれないけども、実はその向こうに北ユーラシアの広大な世界が広がっていて、いろんなものがすべて繋がっている。熊の文化だって、南であるのに、北のユーラシアに広がって行けば、北米にだって繋がっていくような、ユーラシアの北欧にも真っ直ぐに繋がっていくような文化が当たり前にあって、全然「辺境」じゃない。これこそ、フロンティアだよ、という捉え返しもできるということだろうと思います。

今日、鶴岡さんの話してくださった、ユーロ=アジアの中で、日本の立ち位置、日本文化の意味、ここに生きている意味というものを、きちんと捉え返していかないと、ほんとに世界の孤児になってしまうんじゃないかという不安を覚えますね。もっと開かれた眼差しがあってもいいんじゃないか。

鶴岡:

東北の民俗には濃度がある。濃く濃くなっていき、残り時間も刻々と迫っています。

私が今日、赤坂先生がおっしゃった 「北なるものの精神」、思い、表現には、何かを見ようとする力が、南とは少し違う、ある「精神のゾーン」を作り上げていると感じました。壮大なユーロ=アジア世界1万キロという空間において、もっと広げて喜多方も福島も日本列島も考えていこうとすれば、よりその北の視覚というものが見えてくると思います。日本列島を縦横無尽に撮り続ける、歩き続けると、「ケルトと日本」の文明が合わせ鏡で、お互いに共振関係、交響関係にあり、お互いに震えあい響きあっている、そうした1万キロの面でとらえていくとこができる。

とすれば、今度はその距離、空間を、時間で考えると、今の若い学生さんはコンテンポラリー・アートには関心があり、それはよいのですが、人間の営みを、3年とか3か月とかのスパンでしか考えない子どもたちが多くなるのはよくないですね。大袈裟ではなく最低3万年の人類史の尺で考えることの大切さを知り、我々人間の来し方と現在を未来を考えていく人になってほしいですね。わが縄文文化は、1万年続いて1万年前から営まれていたように。ケルトは、それに比べると若く3000年弱で、ストーンヘンジはピラミッドと同じ5,000年前です。そう考えると、日本列島というのは、しっかりと1万年以上の文明の時空を抱え持っていて、その古層から生まれていった列島に「東北」という、普遍性を持った場所がある。「ヘソ」と言ってもいいですよね。当地の方々は「喜多方がヘソだ」というふうに言ってもいいと思います。会津も、はま、なか、もそれぞれにヘソの重みがあります。そのような当地は、何より日本海(東海)と太平洋の分水嶺を越えて活躍した場所でした。いろいろなものがクロスする。ヨーロッパでいえばスイスとかベルギーだと、最初に申しあげたとおりです。

そういう訳で、このように文明の空間を、ダイナミズムの中で捉えると同時に、時間も3か月とか、300年じゃなくて、3万年の歩みに光をあたえる、是非ダイナミズムで考えいただくと、いろいろなものが見えてきますねたとえばアフリカにジュエリーの貝殻の首飾りができたのは、10万年と言われています。ならばその意味で1万年前の縄文でも、当時は若々しいアートであり文明でありました。私たちは60何歳とか、20何歳とか、40歳とか言うけれど、私たちは日本列島文明人として3万歳でもあるのです。「人類史の年齢」で語ることによって、初めて人間の先史、歴史の尊さがわかってくると考える。

なぜなら、赤坂先生は非常に多岐に活躍され、人間の長い歴史、文化、文明に光を与え批評、文学にも照らし、それらを新たな民俗学の視点から探求され語ってこられました。多摩美術大学の芸術人類学研究所のイベントで、岡本太郎の再読のシンポジウムにも登壇してくださいました。岡本も東北の深い民俗を撮ってきたわけですが、赤坂先生も先生しかいないという視点でたくさんの東北を浮かび上がらせて来られました。「アート・アンソロポロジー=芸術×人類学」とは、「芸術×人間学」ではなく、あくまで芸術×人類の生きてきたロング・スパンの時間で考えようというのが「アート・アンソロポロジー」です。

そうすると私たちは、大変な数のDNAが、私たちの自身の心身に込めているということであり、言うならば、3万年とか10万年という年月を生きてきたものを、私たちは自身の命の細胞としている。つまり「私は10万歳です」と豪語しても良いと思います。日本の東北では特に。それくらいの時空の凌ぎを削って、人類としての北の精神が、肉体が、心が生きてきたと思います。だから震災後、何とか乗り越えているのではないでしょうか。負けないのではないでしょうか。自分の実年齢と、括弧して、私は3万5千年歳とか、今日からどうぞ、お好みで振っていただいて。たぶん赤坂先生は、赤ですからね、タリアセン(赤く明るく輝くかんばせの意の名をもつ)のケルトの神に近いから、10万歳で。我々は実年齢は近いので、そういうことで。

赤坂:

年とったね(笑)。

鶴岡:

みなさんも、最低3万年ぐらいは自分の意識にお持ちになって、今生きているということを考えていただければ、本当に心配することは何もない。なぜなら、3万年歳だから。ということで、よろしくお願いいたします。

赤坂:

みなさんの顔の見え方が変わっちゃいましたね(笑)。岡本太郎の名前が出ましたけれども、太郎は、70年代の初めですよね、フランスの小説家アンドレ・マルローと対談をした時に、縄文土器を撮った写真を見せたら、ケルトの文様と区別がつかなかった。そのくらい、まだケルトは全然関心持たれてなかったんだと思います。でもそのくらい似ているんです。

今、田附くんは、縄文土器の写真を撮り始めている。ちょっとそのこと話をしてください。

田附:

縄文土器のカケラを撮っていて、純粋にさっきも言ったように、発掘現場に行って衝撃だったんですよ。今の時間と、発掘現場に行ったときに、自分が繋がったっていうことがあって。ただ、その時に思ったのが、さっき鶴岡さんがおっしゃっていたように、自分の年齢だけで考えると、例えば百年とか千年とか、もっと日本列島、地球はガーンとあって、その一部には居るけれど、それを発見できたというか。そういうふうに繋がっていくというのがあるんですけれども。

日本に住んでいた唯一の手仕事というか、別に俺は縄文フリークではなくて、石器でもいいんだけど、石器だとその、手仕事感というか文様を残そうというか。何かを我々に残そうというのが、唯一の、縄文時代の1万年前から。それを僕が撮って、メッセージなのか、手紙なのか分からないですけど。発掘現場で、ホントに何度も行くと、8割9割方、カケラしかないから。そこからメッセージが伝わって、今として引き換えられるものがないのか、というので今撮っています。

赤坂:

田附くんが、岡本太郎の縄文の写真とタイマンを張る?

田附:

それはホント、いや、でもホント、そうじゃなきゃつまんねぇなと。マグロ漁とか、結果論で言っているけど、面白くなってくる。

赤坂:

楽しみにしています。時間、すみません、過ぎちゃいました。もうまとめに入ってよろしいでしょうか?

藤:

さっき先生が、アートが呪術・魔術みたいな話をしたんですけども、それは今の時代の呪術・魔術という意味や解釈と、その当時その時々の呪術・魔術とは全然違うということを考えなければならないと思うのです。この感覚を身につけるのはかなり難しい。当時の呪術や魔術は、おそらく科学やテクノロジー、最新技術だったと思うのです。人の生命も、宇宙の動きも、いろんなものがそこに込められていた。単なる図柄ではなく、おそらくケルトもそうだと思うのですが、ニューギニアのそれも勿論そうです。あらゆる図柄はおそらく魔術・呪術に使い、霊とつながるためにある。そのための技術、最新のテクノロジーであったと僕は捉えています。その辺が面白い。ただ、今の時代でそれを魔術・呪術といっても、なかなか捉えにくいというか、感覚的にずれるんだろうなと感じています。

赤坂:

洞窟壁画の中に、手の跡が残っているじゃないですか。それは旧石器の何万年も前の洞窟にもあれば、現代に近い、オーストラリアのアボリジニの中の洞窟にもある。あれはアートですか?技術ですか?魔術ですか?何なのでしょうね。手の跡を洞窟の中に付けていく。洞窟ってきっと人間の子宮みたいな、命の生まれいずる場所みたいな…そこに人間が手の跡をつける。いろんなことを話したくなるのですけど(笑)。

最後に一言付け加えさせてください。今日、鹿の話がありました。僕は震災のあと、南三陸町の水戸部という小さな漁村、全滅したのですけども、そこで2ヶ月ぐらい後で鹿踊りが復活していたんですね。大変衝撃を受けたのです。その小さな村の高台に供養塔がありまして、鹿踊り供養塔なんです。200~300年前です。そこに刻まれている言葉が、こういうことです。

「生きとし生けるものすべての命の為に、この踊りを奉納する」

生きとし生けるものすべてですよ、鹿だけじゃないです。人間も含めて、あらゆる生き物ですよ。

震災の後、津波の被災地では、タコとかシオのような魚たちを獲ると、人間の髪の毛とか爪とかが出てくると言うので、食べないという人たちがたくさんいたんですね。僕は一人の漁師の言葉を、間接的ですけども聞きました。

「だから俺は食べる」

だから俺は食べるよと、言い切ることができる漁師の立ち姿って、ほんとに人と自然との関係みたいなものを、ギリギリのところで、生と死の際に生きている人たちが持っている哲学とか世界観とかが、そこに凝縮されているんじゃないか。人間も、人の世界も、動物たち、生き物たちの輪の中の一つに過ぎないっていうことを、きちんと引き受けて生きている人たちの言葉なのかなと思って。「だから俺は食べるよ」と言える東北人って、北の思想を背負っているのかなって思いますね。

「精神の〈北〉へ」 2回目です。22日からですね。どういう展示になるのか分かりませんけれども、その幕開けのシンポジウムということで、本日は3人の方たちに来ていただいて、お話をいただきました。とてもよく聞かせていただいて面白かったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。終わります。(拍手)

川延安直:

ありがとうございました。いい時間でした。お手元のチラシにもあるかと思いますが、この展覧会バージョンが2月22日から三十八間蔵さんでやらせていただきます。是非そちらにも足を運んでいただきたいと思います。

またこの事業は継続的に進めていきますので、またなるべく近いうちに、こういう場を持ちたいと思います。是非ご参加ください。すみません、アンケートのほうも、もしよろしければお願いいたします。どうもありがとうございました。