「北の美と魂」

東日本大震災の津波の被害を最も強く受けた宮城県沿岸地域において、被災後の東北を見続けながらそれぞれの活動をするおふたりにお話を伺いました。

開催日:

2015年2月1日

会場:

大和川酒蔵北方風土館 ロマン室(福島県喜多方市寺町4761)

パネリスト:

山内宏泰(リアス・アーク美術館学芸係長・学芸員)「N.E.blood21」~東北・北海道地域若手作家紹介シリーズ~ について

山内明美(大正大学 准教授)「北を想い、北に暮らす」

主催:

はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト実行委員会(文化庁支援事業)、精神の〈北〉へ 実行委員会

助成:

平成26年度 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

平成26年度 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

協力:

大和川酒蔵北方風土館

「N.E.blood21」~東北・北海道地域若手作家紹介シリーズ~ について

山内宏泰

リアス・アーク美術館学芸係長・学芸員

■リアス・アーク美術館について

本日は、当館のシリーズ企画である「N.E.blood21」という展覧会事業についてご紹介させていただきます。

まず始めに、リアス・アーク美術館について簡単にご紹介しておきたいと思います。当館は、主に現代美術を紹介しつつ地域の生活文化を普及するための、歴史・民俗系常設展示をもつ変則的な公立美術館です。開館は1994年10月ですので、昨年秋で開館20年となっています。運営母体は、気仙沼市と南三陸町の広域行政事務組合が行っています。館の基本方針としては、東北・北海道の美術を中心に調査研究、展覧会を催し、それと同時に東北・北海道を中心とする地域文化、特に漁村文化と食文化を中心に、歴史・民俗などを研究・蓄積・展示しています。また、2006年以降は、津波の災害史・文化史などの、調査・研究・普及を図ってきた経緯があります。そして2011年、東日本大震災によりその後一年半の完全休館、修繕工事を経て、2012年7月28日に部分開館し、同年9月1日に従来の常設展示を再開。そして2013年の4月3日に完全開館となっています。これは、2006年のときの津波の資料を展示したときのものです。

■「N.E.blood21」の概要

「N.E.blood21」とは、当館が2002年に立ち上げたシリーズ企画です。「N.E.」とは「North Eastern」、つまり東北・北海道地域のことで、「blood」というのは「血・血筋・気質・生命・情熱・活力」などを意味すると。そして「21」というのは、「21世紀」という非常にシンプルな単純な発想、それから未来を作るというような意味を象徴しています。

東北・北海道在住で、精力的な活動を行っている若い作家を全国的に紹介し、当地域の美術の更なる活性化と作家活動の土壌づくり、作家同士のネットワーク形成を目的とするものであり、同時に地方美術館としての、当館の基盤を固めるための継続事業でもあります。

■「N.E.blood21」シリーズ誕生の背景

1994年の開館と同時に始まったリアス・アーク美術館運営上の危機を脱するとともに、それを逆手にとっての発展を仕掛けるというような壮大な目的がありました。

当館は1990年に施設整備の構想が持ち上がり、4年の準備期間を経て開館に至っています。この4年間の社会変化というものは、周知のごとく日本経済のバブル崩壊と、その後すすめられる地方分権への移行等、地方財政が厳しい様相を呈する時代の幕開けとも言えるタイミングでした。

そのような最悪のタイミングで開館した当館は、当初、地域に受け入れられず、入館者数は伸び悩み、事業費(企画展等の開催に係る経費。人件費、施設管理費等は別途支出)は毎年1,000万円単位で削られ、館運営は数年のちに窮地に追い込まれていきました。開館初年度の年間総事業費は6,000万円ほどありましたが、2001年には1,700万円となり、従来通りの事業展開が困難となりました。

この難局を奪回すべく、常設展示を中心に多くの改革を行っています。この改革がその後のリアス・アーク美術館の歩みを決定づけることになりました。そのときに「N.E.blood21」も誕生しています。

それで、事業費の削減が止まらない状況では、企画展の回数、規模を縮小せざるを得ません。常設展示の充実を図らなければ、館運営は立ち行かなくなります。当館では改革の第一弾として、それまで十分に機能していなかった常設展示をリニューアルすることとしました。

■常設展示の改革

開館当時、中央の某展示企画会社によって組み立てられた歴史・民俗系常設展示「押入れ美術館」は、それまで地元民から「意味不明、おらいの物置にあるガラクタど同じものをなんでざわざわ金払って見ねきゃねぇのや」と言われてきた、当館の問題児でした。これを解体し、学芸係でコンセプトの見直しを図り、新たな常設展示「方舟日記」とし、それと美術作品の常設展示を整備しました。美術館なのに、要するに開館当時、美術の常設がなかったということです。

「方舟日記」という歴史・民俗系展示、これはそれまで展示されていた歴史・民俗資料を、「食文化」を主軸として再編成したものでしたが、展示解説などさまざまな工夫を凝らし、子どもから大人まで楽しみながら地域の生活文化を学べる展示としました。

また、美術常設展示には、開館以来当館で紹介してきた作家からの寄託・寄贈作品をコレクションとして編集・展示しました。これによって開館以来、初めて美術常設展示が誕生しています。

文化資源の掘り起こしは、地域活性化を図る上で重要な活動と考えられるようになっていました、2000年ぐらいの話ですね。「方舟日記」は、地域文化学習の場として主に小学生の総合学習で利用される機会が増加し、また同時期に本格化した町づくり活動、食育運動などと連携することで、徐々に評価されはじめ、その結果美術館全体に対する地域の評価も高まることになりました。

(写真を指しながら)これは今の展示の部分写真ですが、震災前に作っていた常設展示の配布物の解説の内容です。私は絵描きなものですから、全部私の手描きのイラストで解説をつけており、これが非常に好評です。私は、“便所の落書き効果”と呼んでいるんですが、現代人は写植の文字に慣れすぎていて、「どうせ難しいこと書いてあるんだろう」と、なかなか写植の文字を読んでくれません。しかし手描きにすると読んでくれます。私の字はこ汚い字なんですが、その方が読みたくなるんですね。男性だと経験あると思いますが、便所のタイルの目地にくだらないことが書いてあって、非常に読みにくいんですがどうしても読みたくなっちゃうという、そんな効果ですかね。

■企画展の改革

常設展示の充実化と並行して、企画展に関しても様々な見直しを図っています。当館の利用者は、その9割以上を地元のリピーターが占めるという実態を考慮し、小規模な美術展を切れ目なく、可能な限り数多く行うことを目標に企画を組み立てました。結果、入館者数は上昇傾向に転じました。

2002年、年間総事業費が約1,300万円、2003年には約1,100万円となりました。

そのような館の運営状況の中から2001年にひねり出したアイディアが、2002年よりスタートし、その後当館の主軸事業となるこの「N.E.blood21」シリーズでした。年間に5名の若手作家を個展をリレーする形で紹介する同シリーズは、「美術館が作家を育て、作家が美術館を育てる」という新たな関係性の構築を目的とする、全く新しい発想の展覧会でした。

2001年に抜本的な改革を行ったことによって、当館はその後の財政的窮地を乗り越えることができました。そして、財政的には悪化の一途を辿る状況下でも、当館に対する地元の評価は好転し続け、2003年の年間入館者数が、まあ、少ない数ですが、35,326人と、開館以来最多人数になりました。

「N.E.blood21」シリーズの立ち上げによって、美術館としてのミッションやアイデンティティーのようなものを確立しつつ、一方では地域住民参加型の企画、これは美術館が主催する文化祭「方舟祭」という事業を立ち上げ、住民のニーズに対するバランスをとるということができます。あえて両極端な事業をやることによって、各々がある意味振り切れた活動を可能にする、という狙いがありました。「N.E.blood21」は、地方の財政難にあえぐ小規模美術館が企てたものとしては、かなりマニアックな、ある意味で振り切れた企画ではないかなと私は思っています。

■「N.E.blood21」の特徴と独自性

まずは最大の特徴なのですが、この企画を立ち上げた私自身が、実は美術家、作家という活動をしてきた人間である、ということです。学生時代から個展、グループ展などによる作品の発表を行っていた私は、学芸員になってからもその活動を続けていました。ある日、数人の作家と東京の画廊で展覧会を行った際、その画廊のオーナーが、「しかし、東北には若い作家がいないよね」との発言をしました。この発言に私は、やや不快感を抱きました。「いや、違うんだ、いないのではなくて、あなたが知らないだけです」と心の中では思いました。

しかし、彼の言葉にはたぶん根拠があったのではないかなと思っています。つまり、その時の我々もそうでしたが、当時の東北の若い作家は、住まいとアトリエこそ東北にありましたが、発表自体は東京などで行うことが常であり、しかもその発表の際にわざわざ東北の作家ですと誰も名乗りません。結果として、はたから見れば、東京の作家になってしまっていたのだと思います。若い作家は皆、東京で発表しないと勝負にならないと考えていましたし、現に宮城県を例とすれば、若い作家がコンスタントに作品を発表できるスペースも限られていました。更にバブル崩壊の影響で、若手作家をバックアップしてきたギャラリーが経営難となり、その数を減らし始めていました。

私自身も地元で作品を発表するということは、非常に困難だと感じるようになっていました。このままでは東北から美術家がいなくなってしまうのではないかという危機感を覚えるようになりました。その時、それを打開する方法として思いついたのは、「場がないならば作ってしまえばいいんじゃないか」という単純な発想でした。リアス・アーク美術館を若手作家飛躍のステップにしていく。これは良いこと思いついたなと自分で思いました。たぶん、私自身に作家活動の経験がなければ、この「N.E.blood21」というアイディアは生まれてこなかったのではないかなと思っています。

企画立ち上げに際して、私の中には思い当たる若い作家さん数名はいたんですが、しかし初年度ということもあったので、東北6県で交流があった美術館学芸員に趣旨を説明し、若い作家を紹介してもらうことにしました。予想通り、学芸員は地元の若い作家をほとんど知らないようでした。当時、東北で最も多くの若手作家情報が得られたのは、岩手県です。盛岡には複数のギャラリーがあり、岩手大を出た若い作家が積極的な活動をしていたためです。その他の県は非常に情報が薄く、シリーズ立ち上げ当初はそれなりに作家を探すということには苦労しました。

私自身が作家であったということが、非常に重要なポイントになった例が他にもあります。それは、まずこのシリーズを立ち上げた平成14年、私の年齢が30歳だったので、作家さんたちと世代が非常に近かったため、まず価値観を共有しやすかったということです。これは私自身が同じフィールドで展覧会をやったりして、顔を合わせたりしている作家でもあったので、それはありました。そして、作家とはよく飲みましたし、よく語り合いました。

実を言うと作家さんの多くは、学芸員というものに対し、一様の不信感を抱いていました。理由は非常に単純で、日本の美術館学芸員の多くが、文学部、哲学科、美学、美術史専門という方が圧倒的に多いためです。そういった学芸員に、美術家、作家というものを理解できるのか、ほんとにあの人たちは作品が理解できるのかという疑念を抱いていた、それが理由だったようです。

しかし、私は学芸員ではあるけれども、実は作るほうが専門です。もともと教育普及担当で造形技術としては、裁縫から溶接まで、それから絵画技術としては洋画、版画、全般を広く習得しています。それで、さらに作家でもあるということで、若い作家さんたちとの垣根が非常に低かったようです。作家との間にそのような関係を築けたからこそ、「N.E.blood21」はうまく動き始め、そして現在まで継続してこれたのだと思います。たぶんそうでなければ、この「N.E.blood21」のコンセプトを作家に理解していただくことは非常に難しかったのではないかなと思っています。

■作家と美術館の共同事業 -「N.E.blood21」企画概要(抜粋)

『平成14年度からシリーズ企画としてスタートした「N.E.blood21」はリアス・アーク美術館の今後の有り方を方向付ける重要な企画事業として展開している活動である。一言で表現するならば、「未来を育てる」活動であり、言いかえるならば「未来における歴史の生産」を行っているのがこの企画事業である。現在、全国には大小様々な美術館、博物館が存在している。リアス・アーク美術館はその数多ある博物館の中できちんとした存在意義を示し、はっきりとした存在価値を生み出していかなければならない。

「東北の未来を支える芸術文化の拠点となること」

現在この目標に向かってリアス・アーク美術館は博物館としての様々な試みを行っている。

これまで日本の芸術文化活動において最も手薄になっていたこと、美術館がこれまであまり対象としてこなかった分野が若い世代を育てるという活動である。一般的にも定着している意識として、「美術館とは歴史を扱う場所」つまり「固定された価値としての過去」を扱う場所である。しかし過去というものは長い時間の経過の中で見た場合、常に未来なのである。若い作家が継続した活動を行い、蓄積されたものが未来における過去の芸術になるのである。当館が現在取り組んでいる若い作家をバックアップする活動がやがて東北の偉大な過去となり、この美術館に「固定された価値としての過去」となって帰ってくることを願い今後もこのシリーズを継続していくつもりである。

東北・北海道で活動する若い作家たちがお互いの存在を意識できるようにすることもこの企画の目的の一つである。自分と同じようにこの東北・北海道の地でがんばっている若い作家がいるということの意識が作家の励みとなればと考えている。

平成14年以来、本シリーズでは毎年5名の作家を、個展をリレーする形で紹介してきた。平成22年度が終了した段階でシリーズはVol.45に達しており、平成23年度が本シリーズ10周年にあたっていた。しかしながら東日本大震災の発生により当館は1年半の完全休館、半年間の部分開館という状況に置かれ、本シリーズも中断した。

平成25年4月3日、震災発生から2年を経て当館は完全開館となり事業を再開することとなったが、N.E.bloodシリーズの再開にあたっては、再編成した美術館運営上の影響から、従来通り「年間に作家5名の個展をリレーする形」の企画運営が困難となった。

N.E.bloodシリーズは平成25年度より、作家数を年間に4名紹介することとし、前期、後期2回、2名同時開催という新たな形で継続していくことにした。同時開催ではあるが、従来通り展覧会としては完全な個展である。広報物やパンフレットなども個別に作成する。また会場の規模、開催期間としても従来と同等、予算規模や展覧会運営の仕組みなども従来通りである。

震災以前は例年4~5月に5名の作家が集まり、顔を合わせる機会を設けており、作家交流会と称して会合を行い、情報交換を行ってきた。これについては今後も可能な範囲で開催する予定である。』

さて、今読み上げた内容についてですが、実は、本シリーズを立ち上げた当初、一部の地元住民からは、「見たことも聞いたこともない、どこの馬の骨かもわからない若い作家の訳の分からない現代美術展を開催するのに税金を使っている」との、ひどい言われ方をされたことがありますが、私はそういうものに対して、「これから東北を代表する美術家になる若手作家であり、その若手作家を初めて紹介した美術館として、当館の名が刻まれるのだ。若い作家がいつまでも若いわけではない。成長した作家が、いつの日か当館を支えてくれる大きな力になる。これは、当館と当地域の未来に対する投資なのだ」と説明してきました。

そして一方では作家に対し、「実績も年齢も関係ありません。東北の地でがんばって良い作品を作っているのに報われない(この「報われない」ということが重要なんですね)若い作家に場を提供し、ステップアップしてもらうことが我々の目的である。但し、その資金は税金であるのだから、作家はその責任を自覚し、作家という自分の仕事によって、何がしかを当地域に還元してほしい。それができないと思うならば辞退してください」ということをしっかり伝えています。社会人としての自覚と責任を持ち合わせていなければ、例えどんなに完成された作品を作っていても当館では取り上げません。それが「N.E.blood21」における作家選定の基準となっています。

私は作家というものは、個人経営の会社、つまり、自営業の業者のようなものと捉えています。よって作家は、自ら営業するべきだと考えています。そういうわけで、当館では自ら営業に来た作家には優先的に機会を提供します。作品の質は勿論重要ですが、じっくりとまず話をして、こちらの思想、思惑を明確に伝えます。そこで価値観が共有でき、可能性が見えればすぐにでも話を進めます。

企画書、そして私との面談を終えると、参加の意志を固めた作家は次の段階として、当館と協定書を取り交わすことになります。これは、いわゆる契約ですね。「N.E.blood21」シリーズは、作家に対して出品依頼など実は行いません。なぜならこれは公的機関、公の機関と民間による共同事業だからです。

作家に配布する企画書には、次のような文章を掲載しています。(抜粋)

『N.E.bloodシリーズの展覧会システムは一般的な美術館には見られない特殊なものである。つまり協定書を取り交わす「作家と美術館の共同事業」という発想が一般には存在しない考え方である。

この仕組みをとっている背景には、若い作家に対する館(学芸)としての強いメッセージが込められている。

《「アーティスト」とは社会的身分を表す言葉であり、「教師・弁護士・医者・公務員」などの社会身分と社会的役割を表す言葉と同等の意味を持つ。》

アーティストを名乗る以上は、それによってなにがしかの社会的役割を果たしているという実績が必要であり、仮に実績がないとしても最低限「それを行おうとしている自覚」は必要である。社会的役割を意識せず、結果何ら実績を生まないとすれば、それはアーティストではなく美術愛好家である。

公立美術館である当館が予算を組み展覧会を企画開催するということは、すなわち税金を使用するということである。よってN.E.blood参加作家にはその自覚と責任が求められる。「自分の作品を提供することで気仙沼地域に何を還元できるのか、東北・北海道に向けて何を還元できるのか」、参加作家にはその問いを内に持って展覧会に望んでいただきたいと考えている。

当館(学芸)としてはその作家を招聘した責任を果たすべく作家を全面的にサポートする。その相乗効果によってN.E.bloodシリーズはクオリティーの高い展覧会となる。

当面の課題として、「被災地である気仙沼地域で自身の美術作品を発表することの意義や意味をどう考えるか」との問いかけを受ける可能性は自覚しておいていただきたい。美術館としても作家に対してその問いかけを行うかもしれない。』

そして実際の協定書の記載内容は次のようなものになります。中でも重要なのは第4条、第5条、第6条です。(甲:美術館・乙:作家)

○第4条 (運営)

本事業の運営は、リアス・アーク美術館条例(平成6年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号)及びリアス・アーク美術館管理規則(平成6年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会規則第6号)に基づき、甲乙共同して運営するものとする。

○第5条(作品の搬入、搬出及び管理)

展示作品の搬入、搬出は次のとおりとし、乙が行うものとする。甲は搬入時から搬出時まで適切な展示環境のもとで作品の管理保全に努めるものとする。ただし、展示品に災害等による損害が発生した場合は、甲は責任を負わないものとする。

○第6条(業務分担及び費用負担)

甲乙が負担する業務及び費用は、次のとおりとする。

○甲が負担する業務

「作品運搬、写真撮影及び展覧会開催に係る旅費・滞在費等の支出を行う作家」に対する謝礼金(乙提出見積もりを基に算出・上限あり:実質25~28万円ほど)

/展覧会会場設営(受付・警備・監視常務を含む。)及びその経費。/展覧会の広報宣伝及びその経費。/その他展覧会の開催に必要な業務。

○乙が負担する業務

作品制作及びその経費。/作品写真撮影及びその経費。/作品輸送及び保険料。

展覧会に係る作家の旅費及び滞在費。/その他展覧会の開催に必要な業務及びその経費。

当館が考えたこの仕組みは、要約すると、美術館が一定額の謝礼金を作家に支払い、作家は作品やその他資料を提供することになります。作品を搬入するまでの段取りは、すべて作家が自ら行います。展示作業は、一切外部委託をしませんので、すべて我々学芸員が行います。謝礼金という形で作家に資金を提供しますので、これは、領収書などは一切いりません。但し、赤字になっても黒字になっても当館は関知しません。この考え方の背景には、「若い作家が最も必要としているものは発表の機会と場。金儲けが目的ではない。私財を投じ、誰に頼まれたわけでもないのに作品を生み出す者、それが作家」との考えがあります。

■広報パンフレットにこめるイメージ

当館では美術館側の責務として、広報物を作成し、配布物としてのパンフレットも作成します。それら印刷物はすべて我々学芸員が自らデザインし作成しています。展示作業も広報物の作成も、キャプション等の表示物作成も全て自前で行いますので、「N.E.blood21」これ一本当たりの経費はだいたい63万円ほど、年間に4名の作家を個展で紹介しても事業費としては約250万円ということになります。

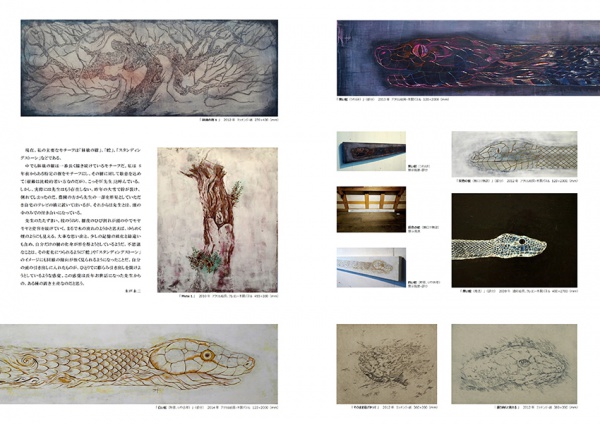

ここで、昨年開催したVol.52とVol.53の作家について、印刷物などを紹介します。

これは、去年のVol.52で紹介している木戸永二という青森在住の作家の、向かって左側がポスターですね。右二段、上がチラシの表、下がチラシの裏になります。

これが木戸永二展のパンフレットですね。上の左はじ、このオレンジと黒のド派手な、これが表紙になります。あとは見開きになってます。黒地に白のこれが見開きの1ページですね。

木戸永二パンフレット © リアス・アーク美術館

パンフレット表紙 © リアス・アーク美術館

当館の場合、必ず作家にテキストを書いてもらうことにしています。だいたい1,000〜2,000字の間で、絶対に書かせます。なぜかと言うと、私自身が作家の判断をするときに、作家が書いた文章以外は一切信用しないことにしているからです。評論家等が書いたものは、一切信用しません。やはり、自分が作品を発表する中で、作家はきちんと自分の考えやコンセプトを説明できるのが当たり前だし、それは説明すべきだと思っています。説明したくないなら一般の人には見せるなと、それが当館の考え方です。

そして、このパンフレット(フルカラーの6ページ)は無料配布物です。当館ではほとんど図録は作らず、その代わり無料のパンフレットを作ります。だいたい単価100円ぐらいです。なんせCD1枚を印刷屋に渡すだけなので、紙代と印刷代だけで安くできます。十何年もやっているので印刷屋もどんどん安くなっていきます。結果、今これは一部100円ぐらいで出来るので、無料の展覧会で一部100円でお客さんに撒く。確実に散財しているようですが、その分、見に来るお客さんは税金を払ってくれている訳ですから、そのぐらいの還元はあってもいいんじゃないかと。図録なんか作ったって絶対売れませんので、9割方ただ倉庫にしまっちゃうのだったら、配ったほうが安いという考えがあります。

この表紙、なんだこれ、と思うかもしれませんが、蜂の絵が描いてあって、色もどう見ても蜂ですね。実はスズメバチをイメージしてます。なぜスズメバチかと言うと、オオスズメバチでもわずか5~6cmですが、あの強烈さったらないですよね。あれが群れ作って来たらゾッとしますよね。命に関わる。東北に散らばっている作家たちを一まとめにして群れにしたら、世界を征服できるんだ、ぐらいのイメージでこのデザインを作ってます。このパンフレットはこれでVol.52ですから、全部初代から持っている人は52部、それをバーッと並べて見ると、まさに蜂の群れみたいになっている。そういうことを当初からイメージしてこのデザインにしてました。

これはVol.53の横山信人という作家のものです。文章は必ず書かせる。但し、いちおう私が文章をちょっと書きます。作家を紹介するという文章が必要になるので。あとはこのシリーズの趣旨を説明するような文章が一部入ってます。

■「N.E.blood21」シリーズの作家たち

2002年/岡田卓也さん。岩手の作家で主に、樹脂で立体作品を作ってます。

それから荒井俊也さん。宮城県の仙台でブロンズの彫刻で、彼は東北工業大学の教授です。金属加工のプロなんですが、インスタントラーメンをブロンズで置き換えるという技を持っていまして、インスタントラーメンに足がついた状態で歩くサッポロ一番とかの作品を作ったり、これはラー博に常設展示されてるはずですけども、宮城県美術館(県民ギャラリーでの貸会場展。企画展ではない)で展覧会をして、過去に唯一、これ言っちゃっていいのかな、唯一盗まれた作品です。彼は盗まれた時に「欲しいなら売ってあげるからこの口座に30万振り込め」という新聞広告を出したそうですが、そうしたら作品が返ってきたという(笑)、そういう伝説の作家です。なぜ彼はそういう作品を作るか。ブロンズなわけです。3000年後、人類がほぼ滅びた状態で、土の中からインスタントラーメン、ブロンズの彫刻が出てきたならば、その時代の人たちはそれをどう思って見るのか、壮大な悪戯だと彼は言ってます。そういう作品を作ってきた作家ですね。

次、首藤晃さん。今は北海道に住んでいますが、青森県在住だった作家です。この下に見えている、生き物のような乗り物のような独特のものですね。鉄板、木材等で作るんですけども、非常に力のある作家で、かつ、このシリーズの中では、ある意味キーマンです。この首藤さんを通してつながっていった作家の流れというのも結構あります。

それから、菊池詠子さん。インスタレーションの、岩手在住の作家でした。それから、澤口俊輔さん。原稿用紙を使って作品をつくったり、フィリップ・モリスで大賞とったりして、今芸工大でデザインを教えています。彼は石巻出身で、実は私にとっては子ども時代の兄弟子みたいな人で、小学生のころから知っている。

2003年/安藤栄作さん。福島にいて頑張っていた木彫の作家さんですが、ご存知の方もいるかもしれませんが、震災でひどい被災をしまして、今現在は奈良のほうに移り住んで作品を作ってます。それから、皆川嘉博さん。秋田県の陶彫刻、野焼きをする作家さんです。非常にいい人物の作品を作るんですが、秋田工芸短大が、4年制の秋田何大学になったんですかね、そこの先生です。それから佐藤一枝さん。岩手、大船渡の作家で鉄の作家。それから高橋和真さん。これは山形在住当時にやって、今、新潟に引越ちゃいましたが、お菓子の空き箱でクラフト作品を作る、非常に面白い作品を作る男で、このシリーズで唯一パンフレットを増刷させられた伝説の作家ですね。親子連れが恐ろしいぐらい来まして、このシリーズ中唯一です、この期間中3,000人のお客さんが入った。通常だと1,000人入るか入らないかなんですが、そういう作家です。それからササキツトムさん、油彩の作家です。

2004年/石川美奈子さん。現在は神奈川県に移り住んでいますが、インスタレーションの作家。小島郁子さん。彼女は今、安藤郁子と名前が変わってます、理由は言いません。当時は青森、今は秋田です。中島貴将、北海道。これは鉄と木による立体の作品ですね。それから椎名澄子さん、北海道、これはテラコッタ、(写真を指して)この下の頭にモノが乗っかっているもの。霜山直良さん、銅版画、宮城県です。この年から北海道が入ってくるんです。実はこのシリーズはもともとは、東北在住という限定で始めたんですが、この前年、2003年に北海道の若い作家たちが、「北海道も混ざれないんですか、何とかしてもらえませんか」と言われて、別にいいんじゃない、というところで、その後東北・北海道というふうに範囲を拡大したというのが実態です。

2005年/樋口佳絵さん、テンペラの作家です。それから宇田義久さん、絵画ですね。広野じんさん、彼は食べ物しか作らない木彫の作家です。昔はすごくほっそりしたイイ男だったんですが、食べ物の作品を作るようになってから、どんどん大きくなって、今かなりの肉づきになってます。名倉康晴さん、青森の写真家。鈴木涼子さん、北海道の写真というかグラフィックというか。

2006年/髙橋健太郎さん、鉄、木による彫刻。鎌田祥子さん、秋田で、これはガラス工芸。野又圭司さん、北海道、彫刻。結構デカい木彫というか立体作品を作ります。細川憲一さん。そして加茂幸子さん、今も福島在住ですね、テラコッタの作家。

2007年/越後しのさん、コイズミタイチさん、青野文昭さん。青野さんはもしかすると知ってる方がいるかもしれませんね。瀧川真紀子さん、市岡泰さん。今、何となく羅列してるだけなんですが、要は、ゴリゴリの現代美術から工芸まで、みたいに、あんまりジャンルを限定しません。

2008年/岡沢幸さん、小林志保子さん、板垣崇志さん、白川美紀さん、松本早苗さん。

2009年/関典子さん、中村彩子さん、これ漆工芸ですね、鎌田紀子さん、隅田信城さん、若生奇妙子さん。

2010年/桑原信之さん、これは山形、余目在住の、れっきとした木工家具職人です。あまりにも作品が素敵なので展覧会をやらしてもらいました。独特な作品を作ります。それから多賀谷真吾さん、写真家です。高松和樹さん、高松さんは有名人だから、作品も割と目にされている方が多いかもしれません。高松さんもかなりキーになっている作家ですね。高松さんがうちでいうところの第二世代の中で非常にキーになってくれている作家で、たくさんの作家の情報をこちらにいただける作家です。そして、ささきりえさん、彼女は金属工芸的なことをやっていますが、ご自分ではこだわって金属造形と表現しています。それから田塚麻千子さん、釧路の作家です。

2013年/ここから震災が挟まって4人になります。千葉奈穂子さんって知ってますかね、皆さん。ちょっとユニークな作家さんですがね、サイアノタイプという日光写真、すごくユニークな作家なんですよ、いないから言いますけど。石川深雪さん、それから三瀬夏之介さん、こちら(喜多方)は芸工大がしょっちゅう関わっていると思うんで。それから大柳暁さん。この大柳の作品にいたっては、これバッグです。彼女はいわゆる役に立たないと変って言い方は変なんですが、用途がないものを作ることに耐えられなくなって、用途を与えたいということで、結果、布の造形物がファスナーがついたバッグになっている、そういうものを作っていますね。

2014年/佐藤励さん、角館在住の彫刻家。佐藤未希さん、山形在住の絵描き。木戸永二さん、横山信人さんとなります。

2014年 木戸・横山展 © リアス・アーク美術館

展示会場は、今は大きな展示室を2つに分けて展覧会をやってます。恐ろしいことに、1つの部屋を壁で仕切って2つやってるのに、ポスター、チラシ、パンフレット、すべて別々に作るんですね。なぜかと言うと2人展ではないからと、そこはこだわってます。今のところ行政から、そこは突っ込まれてないので、突っ込まれるまでは黙っていようと思っていますが。でもこれは個展であるというルールでやってることなので、仮に指摘があっても徹底的に戦ってこのスタイルは変えない予定です。

■「N.E.blood21」がもたらしたもの

当館が「N.E.blood21」シリーズを開始し、トータルで12年が経過しています。当館が重要視してきたことは、「変わらずに継続する」ということでした。その結果、「N.E.blood21」は東北を拠点とする若手作家が一つの目標とする展覧会となってきているようです。また、東北の美術学生たち、特に芸工(東北芸術工科大学)の学生さんにとっては、身近な将来の夢ともなっているようです。

「N.E.blood21」は、美術館の試みとして認知され、他館でも前例としてもらえるようになってきたようで、東北でも当館のように地元の若い作家を紹介する企画展というものが増えたように思います。そういう意味では当館の当初の目標は達成されつつあるように感じています。

また、かつてのように、東北には若い作家がいないなぁなど、誰も言えなくなったと思っています。東北には自力のある若手作家がたくさんいるという事実を伝えられたことには満足しています。

■今後の可能性

まず当館にとってこのシリーズは当初の狙い通り、当館のバックボーンを形成する大きな成果をもたらしてくれました。10年前に若手と言われていた作家たちが、もうすでに中堅の作家となり、その成果は、その後も継続的に当館に還元され続けています。当館の「未来に対する投資」は完全に成功したのではないかと思ってます。

それで、2007年から2008年にかけて、当シリーズ5年分の作家を紹介する巡回展を企画してます。「奥の若手道展」という、非常に可笑しなタイトルをつけて当館からスタートし、函館美術館、北網圏北見文化センター美術館、鶴岡アートフォーラムを巡回し、東北・北海道にまとまった若い作家の若い美術の力が存在することを知らしめようとしていました。ただ、当時はまだ力不足だったかもしれません。しかし、今後15年、20年とその力が蓄積されたその先に、それを再び開放するような大きな展覧会をやってみたい、と思っています。

2011年の震災によって当館は閉館の危機に直面しましたが、その際、本シリーズの参加作家の皆さんに、物的にも精神的にも非常に多くのご支援をいただきました。そして昨年の20周年記念展では、「震災と表現」というタイトルで、ボックス・アート作品の出品作家45名のうち27名がこのシリーズで紹介してきた作家ということで、現在の当館があるのは、このシリーズを支えて下さった作家のおかげだと改めて感じています。

今後も同シリーズは、当館が存続する限り継続していくつもりです。また、これまでに培ったその作家たちとの関係は、今後も様々な活動の中で発展させていくつもりでいます。

「作家と美術館が、共同で地域の美術を支え発展させていくシステム」という考え方として、「N.E.blood21」というものは多くの可能性をまだ秘めているんではないかなと、私は信じています。これはシステムとして、どこででも多分やれるのではないかなと、そういう意味でシステムという言い方をしてます。

以上で私の話をいちおう終わりにさせていだたきます。ありがとうございました。

「北を想い、北に暮らす」

山内明美

大正大学 准教授

ご紹介ありがとうございます、山内明美と申します。どうぞよろしくお願いします。先程お話いただいた山内宏泰さんは宮城県気仙沼市のリアス・アーク美術館でお仕事されているのですが、私の生まれ育ったところは、隣の南三陸町です。

私は、大学から修士課程に進学する端境(はざかい)に、福島県立博物館で2年間、嘱託の解説員としてお世話になりました。あのころ時折、喜多方の公民館で開催されていた「会津心学」を勉強しに通っていました。喜多方では、中江藤樹にちなんで「藤樹学」と呼ばれています。藤樹学の底流は陽明学ですが、アジア思想の研究者の間では、陽明学はアジア最強の革命思想と言わることもあります。喜多方って凄いですね。先ほど久々に喜多方ラーメンをごちそうになりました。やっぱり美味しかったです。

■《東北》を研究するということ

私の専門は、歴史社会学で、日本近代の東北地方をフィールドにしています。近代社会、あるいは近代国家の中の東北地方の「位置」について検討してきました。県博では、「東北」研究の肥やしになる勉強をたくさんさせていただきました。今回は、美術の学芸員をしておられる川延さんから「北を想い、北に暮らす」というタイトルをいただきました。

秋田県 発盛精錬所跡地付近 撮影 山内

冒頭の写真、皆さんご存知ないかもしれないですが、秋田県八峰町にあった鉱山近くの写真です。石が点々と置いてありますけれども、これはかつて植民地だった中国・朝鮮半島から日本に連れてこられて、強制的に労働をさせられた人たちが眠っているお墓です。

この場所は、戦後長らく藪のようになっていたのでしたが、2006年に在日の方々や地域の方々が刈払いをして、このように墓石があらわれました。お墓というには、とても粗末です。

今日は、あまり明るい話ができないですけれども、東北にはこういう場所もあるのだということを、まずは知っていただきたいと思って、最初にお話しました。このことは、近代の東北地方を考えるうえで、とても大事なことだと感じています。

自分がフィールドにしてきた近代東北の歴史について、その中央への従属関係を表現するのに東北地方のことを「植民地」と表現される場合があります。とりわけ、福島の原発事故以後はこうした言説が流布しています。わたし自身は、東北地方を「植民地」と表現することを避けています。東北を日本の「植民地」と言ってしまうと、見えなくなる無数のちいさな歴史があるからです。

「中央」対「辺境」というふう二項対立で表現するのは分かりやすいけれども、この構図で東京と東北を理解しようとしても、一筋縄では行きません。北海道や沖縄といった本土から切り放たれている土地と、東北地方のような「地続きの辺境」は、やはり異なる歴史的経過を辿ってきており、東北地方の歴史を語る難しさは、地続きであることの難しさだと感じています。つまり、中央と辺境の混ざり合った場所で、両義的な土地に位置する「東北」の困難があるのではないか、ということです。わたしたちの土地の歴史は、ある時点で接木されているということを、うっすら感じておられる方もいらっしゃると思います。その意味は、この震災以後の状況を考えてみてもわかるように、かなり重いものです。

先程の写真のように、自分より弱いものへ対する加害が表面化するのは、東北地方の人々が、「支配者のメンタリティを内面化」したからこそ起きた事件ですが、そうした被害と加害の狭間に位置する「東北」の姿もあるということです。このことを確認することなしに、《東北》が、自分たちの軌道を見出すのは難しいのではないか、とさえ思っています。

思い切って「アイヌ民族」や「琉球民族」と表明できれば、そこに何がしかのアイデンティティを見つけ出せるわけですが、「東北民族」という表現はありません。そういう意味では、中央と辺境、さらに国家(民)と民族の狭間にも複雑に位置しているということになるかと思います。位置取りがとても難しい場所が東北地方なのです。

「北の精神」を語ることは大変難しいテーマで、「北の精神」が歴史として扱われたことは、一度もありません。

■311以後について

東日本大震災以後、とりわけ「近代社会の捉えかえし」というテーマについて考えてきました。原発事故へ至る歴史的なプロセスのことです。

ドイツの社会学者であるウルリヒ・ベックは「第二の近代」という言葉で、ポスト産業化社会を説明しています。「第一の近代」は、いわゆる産業化社会です。近代の象徴とも呼ばれる鉄道が開通して物流システムが飛躍的に進み、大量生産、大量消費社会は都市社会を肥大化していきました。人間社会は大変便利になり、同時に、エネルギーもたくさん消費していくような社会になっていきます。

近代社会は、技術革新が進んで便利な社会を生み出しましたが、逆に、便利になった分だけブーメランのように危機的状況を招き寄せる時代に突入しているのではないか、というのがベックの言う「「第二の近代」の由来です。原子力発電所の事故は、エネルギーをたくさん使ってきたツケが引き起こした危機であったと捉えることもできると思います。こうした、近代社会が蓄積してしまった「リスク」をやり繰りすることなしに、新しい社会構想を描くことはできない、というのが自分の意見です。このようなことを、歴史と近代社会の間、社会学と歴史学の間の中で考えてきました。

こちらの写真は、京都の清水寺で撮影しました。

京都清水寺 撮影:山内

■被害/加害の《記憶》の狭間で

震災後、私の母がちょっと疲れ気味だったものですから、京都へ気晴らしに出かけました。清水寺の参道を歩いていたら、偶然見つけた石碑です。ぼんやり眺めていたら、この碑が、東北地方の形をしていることに気がつきました。

「北天の雄 阿弖流為 母禮之碑」と書いてあります。こんな場所で、蝦夷(エミシ)の碑に出会うなんて、と驚きまして調べたところ平城京遷都1200年の年に建てられたそうです。1994年のことですので、ごく最近のことです。

東北から京都まで阿弖流為(アテルイ)が母禮(モレ)と一緒に連れられてきて、公開処刑されたという記述が『続日本紀』にあります。この94年に石碑が建てられた背景については、検討されるべき要素がたくさんありそうですが、中央の歴史の影に埋もれた犠牲が、1200年後にこういう形で出現するということをどのように考えればよいでしょうか。

『続日本紀』などの文書は、今は、文庫などになって誰でも読めるようになっています。東北からアイヌ、あるいは「蝦夷」と呼ばれた人々が、捕虜として伊予(現在の愛媛)や筑紫(現在の福岡)など遠く連行され防人などの警備にあたらせられたという記述などもあります。連行といっても、道なき道を歩いて、ときには船に乗るでしょうけれども、古代の東北から九州まで生きてたどり着ける「蝦夷」はわずかだったと思います。

いただいた「精神の〈北〉へ」のテーマのどこかに、先住民の悼み/痛みの記憶が埋もれていると思います。先ほどの碑は、そうした《記憶》が1200年後に吹き出した、とでもいえるでしょうか。

さっき「東北は複雑です。」と言いました。

自らの歴史を遡行しようと思うとき、自分たちが征服者なのか、あるいは被征服者なのかという複雑な葛藤がずっと続きます。そういう土地です。このようなことを自分の研究テーマの中で考えてきました。加害/被害の記憶は、近代史の中でさえ、複雑です。今後、福島を考えるときもです。

■鹿躍りのはじまり

わたしの故郷のお話をしたいと思います。宮城県南三陸町に水戸辺(ミトベ)という漁村集落があります。リアス式海岸のちいさな湾を囲んで20数軒ほどの集落でしたが、津波で壊滅しました。現在は、集落ごとに高台移転の準備をしているところです。この集落では、漁師が鹿躍りを継承しており、高台に鹿躍りの供養塔が建立されています。写真は、その石碑です。

南三陸町 鹿踊り供養塔 撮影:山内

この供養塔は、江戸中期の享保9(1724)年に建立されました。

供養塔には「奉一切有為法躍供養也(いっさいのういのほうおどりくようたてまつるなり)」と刻まれています。

この供養塔の解釈はちょっと難しいようで、私の勤めている大正大学の仏教学の先生に伺ったところ、有為法のところの意味が繋がらないというお話でした。「有為法」とは諸行無常という意味だそうです。「一切」は、この世の一切、ということだそうで、人だろうが獣だろうが、一木一草だろうが、土だろうが海だろうが、もうこの世のすべて。風だろうが火だろうが、死ぬことだろうが生きることだろうが、もう全てを意味します。森羅万象。夢も現(うつつ)も、そのあらゆるもの、つまり「一切を躍って供養する」という意味です。そう書かれてある供養塔が水戸辺の集落にあります。ちょっと、その鹿踊りを見たいと思います。(「行山流鹿躍り」の映像が流れる)

福島には三匹獅子の「彼岸獅子」でライオンです。けれども、南三陸のシシは鹿(しか)です。鹿と書いて、「鹿(しし)躍り」と言います。四つの足の四肢(シシ)のことですが、獣のことです。イノシシも、ライオンの獅子、そしてシカもシシです。

鹿躍りは、とりわけ宮城県北から岩手県の旧南部藩領と旧伊達藩領の中に分布しています。(伊達藩の飛び地である愛知にも残っています。)

鹿躍りには流派があるのですが、南三陸の行山流は、背中にササラと呼ばれる二本の紙垂(シデ)のような竿を背負って、お腹には太鼓、鹿の頭を被っています。こうした形態は太鼓踊り系と呼ばれます。

震災翌年、戸倉小学校の子どもたちが志津川小学校で復活した鹿躍りを披露した 撮影:山内

南三陸の鹿躍りは、戦後低迷期に自粛が長引き、一時廃絶したのですが、1980年代に復活しました。水戸辺は、行山流鹿躍りの発祥の地と言われているのですが、かつて暖簾分けした岩手県一関の舞川から、逆輸入し、水戸辺の鹿躍りを復活したという経緯があります。

鹿躍りは、「墓踊り」とも呼ばれますが、鎮魂のための舞いです。いわゆる獅子舞は、正月の門付けに舞われますが、こちらの鹿躍りは念仏系と言いますか、お寺とかお墓の前で踊られます。ですから、死者供養の躍りです。

ここでお伝えしたいのは、「一切有為法」というさっきの話ですが、「一切を躍り供養する」という哲学/思想が、北に流れているということです。今日はこれを伝えるために来ました。南三陸の人も、実はここにこんな石碑があるということを知らない方も多く、鹿躍りの由来を知っているひとも少ないです。

戸倉字寺浜 干し魚の供養塔 撮影:山内

こちらは南三陸の同じ地域にある、干し魚の供養塔です。今でも戸倉の人たちは、ここで手を合わせています。立派にこの周りを刈り払いして、コンクリートで固めていたりします。生きとし生けるものすべてを、いえ、動植物だけでなく石ころも土も風も海も供養するという気持ちがあるようです。

先程の鹿躍りの供養塔が建てられた経緯ですけれども、仙台藩の記録によれば、供養塔の建立される2年前の享保7(1722)年に「戸倉村大凶作、荒町、酉戸、折立などの住民、流浪または餓死してほとんど全滅」と伝えています。深刻な飢饉が南三陸を襲った記録です。まるで、今回の津波を思い起こすような出来事です。そうした飢饉の犠牲を弔うために、一切供養のための鹿躍りが奉納されたのです。

仙台藩の記録で、南三陸地域に関わるものを拾ってきているだけでも、概ね50年に1回くらい津波があり、大火、凶作、飢饉、それから多いのは、漁船が暴風雨で漂流するような海難事故です。

ここでの供養は、津波の波、冷害のヤマセ(冷たい霧)、大火の火とかですね、そうした災難そのものまでも一切にふくまれていて、ほんとうにすべてを供養するという感覚かと思います。供養の範囲がとても広いです。

今回の東日本大震災の後、南三陸でいちばん最初に復活したお祭りが、この漁師が継承してきた鹿躍り、でした。

古い時代には、自然災害や凶作が常であったわけですが、犠牲の範囲の認識、供養の範囲がものすごく広いのです。世界、この世のすべてを供養するという考えあるようです。そうしたことが、この供養塔から読み取れると思います。鹿躍りの妖力とでもいいますか、聖性といいますか、私たちがいま感じとる以上に強い力があったように思います。願いの力とでも言いますか。

「奉一切有為法躍供養也(いっさいのういのほうおどりくようたてまつるなり)」という文章の中に、込められている意味を、現代語訳を今どうすればいいのかな?と思っているのですが、何かヒントがあったら教えていただきたいと思います。

とりわけ震災の後に、人も含めですけれども、人ではないものに対する鎮魂の言葉を見つけたいちばん最初は宇梶静江さんだと思います。彼女は東京にお住まいになっているアイヌ民族の女性詩人です。震災直後に彼女は詩を書きました。

「大地よ 重かったか 痛かったか

あなたについて もっと深く気づいて 敬って

その重さや 痛みを 知る術を 持つべきであった」

土や海に対して供養するというような意識は、宇梶さん以外私はしらないのですが、ほとんどなかったように思います。ただ、沿岸部の漁師さんは、そういう意識はあったと思うんですね。「海から、ものすごくたくさんの魚などを獲って、俺たちを生かしてもらってきて、こういうことがあり得るんだ」ということを言っていた漁師さんもいる。

けれども、近代社会は人だけの世界になりました。このことは、福島を考えるとき、あるいは「北の精神」を想うとき、確認しておく必要がありそうです。

私のほうからこのようなことでよろしいでしょうか。すみません、何も結論はないですが、ありがとうございました。